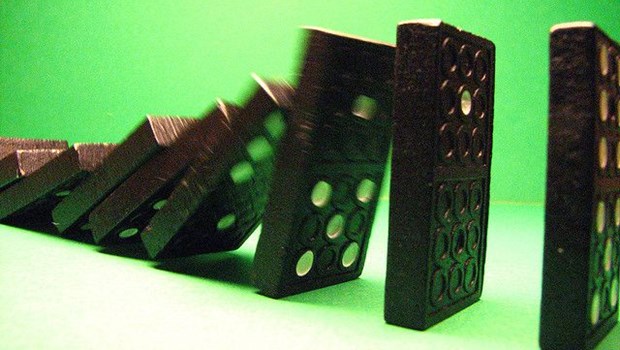

Fällt ein Stein, dann fallen alle: So stellen sich Katastrophisierer die Welt vor. © fdecomite under cc

Katastrophisieren, ist mir als Begriff erst vor wenigen Jahren über den Weg gelaufen, im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen, dann aber immer wieder, in immer weiteren Kontexten. In der kürzesten Form könnte man Katastrophisieren als die Eigenschaft definieren, sich bei offenen, zukünftigen Möglichkeiten auf die schlimmsten Varianten zu fokussieren. So werden aus Möglichkeiten überwiegend Befürchtungen

Vorkommen, Ursachen und Beispiele für das Katastrophisieren

Jemand hat Kopfschmerzen und ist der Meinung, das könne nur ein Hirntumor sein. Ein anderer ist überzeugt davon, dass er wegen seiner Rückenschmerzen seinen Job verlieren wird und wenn das passiert, wird ihn unweigerlich seine Frau verlassen. Oder auch, wenn man denkt, dass man nie wieder Ski fahren können wird oder nun man nun aufgrund irgendeines Ereignisses nie wieder glücklich werden kann. Das Leben wird zu einem großen „Das war’s“, was nun noch folgt, ist bestenfalls B-Movie, alles andere ist aus und vorbei.

Die heimliche oder offene Überzeugung, dass man bei einer Prüfung unweigerlich versagen wird und danach sowieso alles aus ist; dass man genau eine Chance im Leben hat, die man nutzen muss, denn eine zweite kommt nicht mehr, gehört dazu. Dass man nur mit genau diesem einen Menschen glücklich werden kann; dass man immer die große negative Ausnahme ist und aus der Narkose nicht aufwachen wird; dass man eingespannt ist, in ein Netz von Bedingungen, die man selbst am wenigsten verändern kann, weil ein Stein den anderen anstößt und es sogleich zu einer Gerölllawine kommt, all das macht die Welt der Katastrophisierer aus.

Wenn Sie Sich in einigen Gedanken wiedererkannt haben, brauchen Sie nicht gleich zu erschrecken, denn diese oder ähnliche Gedanken des Scheiterns auch zu haben, ist normal und im Gegenteil, ist jeder der ein worst case Szenario ausschließt und keinen Plan B hat, oft ein Pokerspieler. Das heißt nicht, dass man dabei nicht auch gewinnen kann, nur kann das eben auch mal in die Hose gehen und dann vielleicht böse. Realismus ist also nicht immer schlecht. Katastrophisierer spielen aber nicht kurz durch, dass eine Sache auch schief gehen könnte, sondern sie sind zutiefst überzeugt davon, dass sie schief gehen wird und lassen sich da auch wenig beirren.

Das Katastrophisieren kommt nicht nur bei Schmerzen und vor allem bei chronischen Schmerzen vor, sondern auch bei anderen Erkrankungen mit psychosomatischer Komponente und eigentlich immer ist es schlecht, wenn man vom Negativen ausgeht. Aber manchmal eben nicht zu ändern, da diese Eigenschaft auch bei Depressionen, Angststörungen und im paranoiden Formenkreis zu finden ist und das sind häufige bis sehr häufige Erkrankungen. Auch fällt vieles von dem, was wir unter Ich-Schwäche beschrieben haben darunter. Negative Erwartungen und unendliches Grübeln über das was alles schief gehen kann und wird ist dabei zugleich Symptom, als auch Motor des Aufrechterhaltens des Schwarzsehens und der Befürchtungen. Wie beim Hypochonder, ebenfalls ein geübter Katastrophisierer.

Bei den Ursachen können wir uns kurz fasssen, denn für chronische Schmerzen, Depressionen und Ängste gilt in sehr ähnlicher Weise, dass es die eine Ursache schlicht nicht gibt. Und das gilt auch für das Katastrophisieren. Stellvertretend braucht man sich nur die 14, bei Wikipedia aufgeführten, möglichen Ursachen der Depression anzuschauen. Was einerseits verwirrt, kann uns andererseits eine Tür öffnen, zu einem neuen, breiteren Ansatz der Therapie und das ist wirklich spannend.

Warum das Katastrophisieren hochinteressant ist und wegweisend sein könnte

Das Katastrophisieren verbindet viele Ideen, Theorien, Therapieansätze und Lebensbereiche. Zum Beispiel zeigt es uns ganz deutlich den Zusammenhang von Körper und Psyche, die Psychosomatik oder, wie es immer öfter genannt wird, den biopsychosozialen Aspekten. Es verweist außerdem auf den Zusammenhang von Denken und Fühlen und nicht zuletzt, die Konzepte von Biologie, Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie, sowie Psychoanalyse.

Immer öfter hört man heutzutage von integrativen, multimodalen oder multikausalen Ansätzen in der Therapie somatischer, psychosomatischer und psychischer Leiden und das ist eine gute Entwicklung. Weniger schön ist, dass es öfter bei Absichtserklärungen bleibt und man sich in gewisser, kulturell naiver Weise daran gewöhnt hat, dass eine gute Absicht zu haben ein Wert an sich ist. Vor allem aber, haben wir eine gewisse Neigung uns auf ein unveränderliches Schicksal einzuschwören und in einer gewissen Weise halten uns Katastrophisierer nur den Spiegel vor Augen.

Denken und Fühlen

Wie geht es weiter? Hier hilft Optimismus. © Jeff Drongowski under cc

Wir haben immer die Möglichkeit unser Denken zu ändern. Tun es aber nicht. Dabei gäbe es durchaus in vielen Fällen gute Argumente. Glücklich, die Nichtwissenden. Ihnen kann man einfach sagen, wie es ist und das bringt sie weiter. Zum Beispiel bei der Frage, wo die nächste Toilette ist oder bei der Frage, was und wie man essen sollte, wenn man Diabetes hat.

Weniger glücklich sind die Dummen, die aus Mangel an Einsichtsvermögen von Informationen nicht profitieren. Aber längst nicht alle, die katastrophisieren, sind dumm, vermutlich sogar eher die Minderheit. Und so kann man langsam tiefer graben und zu weiteren Problemen vordringen. Denn, nach dem was wir eben besprochen haben, gibt es die Möglichkeit etwas nicht zu wissen oder nicht zu verstehen. Beides reicht aber nicht, denn es ist leicht zu argumentieren, dass man das Katastrophisieren lieber lassen sollte: Es macht die Krankheiten, unter denen man leidet, schlimmer und die Dinge, die man befürchtet, treten umso eher ein, je mehr man sie befürchtet. Man braucht kein Psychologiestudium, um das zu verstehen und deutlichste Hinweise darauf gibt es reichlich. Das Problem an dieser Stelle ist, dass sich die Ausgangslage nicht verbessert, wenn ich weiß, dass mein Verhalten oder Denken mir nun auch noch schadet. Ich bekomme dann nur noch mehr Angst, werde in meiner Depression oder negativen Weltsicht bestätigt und meine körperlichen Symptomen werden auch nicht besser, sondern schlechter.

Argumentativ ist das vollkommen überzeugend und die einzig sinnvolle Schlussfolgerung kann in dem Fall nur sein, dass man seine Einstellung verändert. Wenn es denn so einfach und rational laufen würde. Der Grund dafür, dass es das nicht tut, ist aber nicht, dass man das Argument nicht versteht, sondern, dass man von dem, was man bislang glaubt, natürlich auch überzeugt ist. Im besseren Fall ist das eine kaum reflektierte Gewohnheit. Dann könnte man die Überzeugungen einzeln hinterfragen, in der Art, ob man nie auf die Idee gekommen ist, dass es auch anders sein könnte. Ob das immer und für alle gilt? Ob man diese Überzeugung vielleicht als häufigen Kommentar auf bestimmte Lebensereignisse hörte? Nimmt man sich all diese Punkte einzeln vor, so kann man aktiv dazu Stellung nehmen und sie hier und da revidieren oder sich klar machen, dass die viele Überzeugungen im Grunde nur Gewohnheiten sind, mit denen man vielleicht prima sein Leben ordnen konnte, aber das mag 30 Jahre her sein. Muss man daran festhalten?

Aber es gibt auch die schlechteren Varianten. Einstellungen werden dann zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, die mitunter eine erhebliche Kraft haben, so dass man schlechte Erfahrungen aufgrund selektiver Wahrnehmungen macht, die sich dann aber immer mehr verfestigen, weil das, was man heimlich erwartet eher eintritt und man diesen Aspekt bei der Interpretation zugleich mehr in den Vordergrund rückt. Das tut man nicht bewusst. In Lebensbilanz haben wir gezeigt, dass man durchaus immer auch anders könnte, aber wenn man sich einmal für einen Weg entschieden hat und den immer wieder geht, entstehen auch im Bewusstsein gewisse Trampelpfade und diesen Weg verlässt man zumeist so schnell nicht. Man hat untersucht, was Pechvögel ausmacht und herausgefunden, dass sie in einem hohen Maße zu lange zögern. Wenn sie noch grübeln und abwägen, was alles schief gehen könnte, hat ein anderer schon zugegriffen und schon ist das Bild wieder bestätigt, dass das Glück sich wieder einen anderen gesucht hat.

Aber man kann noch tiefer ins Unbewusste hinabsteigen. Es kann nicht nur sein, dass man einer Gewohnheit folgt, sondern, dass es zusätzlich noch bestimmte innere Motive gibt, die es sonderbarerweise attraktiv erscheinen lassen ein Pechvogel zu sein. Was könnte das sein? Das unbewusste Gefühl von Schuld und verdienter Strafe wäre eine Möglichkeit. Aber ständig Pech zu haben kann auch ein Mittel ein um Aufmerksamkeit zu erhalten. „Stell Dir vor, was mir schon wieder passiert ist.“ Vielleicht wollen viele eher Held sein, als der ewige Pechvogel, aber die Wahl ist ja nicht nur die zwischen Glückspilz oder Held, gegen arme Sau oder Pechvogel, es gibt ja zudem noch das weite Feld der Durchschnittlichen, die einfach nichts Spannendes zu erzählen haben. Da hat der Pechvogel mehr zu bieten. Oder man ist von bestimmten Pflichten befreit, dies und das wird nicht von einem erwartet oder thematisiert, für das andere sich rechtfertigen müssen, weil da irgendwer schreckliches Pech im Leben hatte, immer die falschen Menschen traf und dann auch noch so lange krank war. Auch die Möglichkeit andere zu manipulieren, also unbewusst Macht auszuüben, sollte man nicht vergessen. Nicht immer liegen tiefenpsychologische Motive vor, nicht immer stellen sie die erste und einzige Erklärung dar, aber wenn nichts anderes zu finden ist, sollte man auch danach Ausschau halten. Da man nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießt, fängt man eher im Kleinen an und schaut, ob da bereits Erklärungen zu finden sind, die dann auch Besserungen im Leben und der Symptomatik nach sich ziehen.

Biologie, Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie

Das spiegelt sich natürlich auf der Ebene therapeutischer Ansätze zur Lösung des Katastrophisierens wieder. Wer denkt, dass er Schwein gehabt hat, bei dem heftigen Skiunfall nur ein Bein gebrochen zu haben und schon ausrechnet, ob er es schafft noch in diesem Winter noch mal fahren zu können, ist ganz anders unterwegs, als der, der sich Sorgen macht, ob das wohl jemals richtig heilen wird und er je wieder fahren können wird.

Wer beim Kopfschmerz an den Hirntumor denkt, wird vielleicht beruhigter sein, wenn er hört, dass Hirntumore sehr selten sind und nur in 1% der Fälle überhaupt isolierte Kopfschmerzen, ohne weitere, oft gravierende Symptome auslösen. Hier kann pures Wissen schon helfen und die Anspannung soweit reduzieren, dass man irgendwann auch seine Angst verliert. Und wer Schmerzen hat, kann sich vielleicht entspannen, wenn er erlebt, dass die heutige Schmerzmedizin, mindestens beim Akutschmerz, schon sehr gut ist und immer besser wird.

Der ganz eigene Charakter der chronischen Schmerzen ist ein anderes Kapitel und Krankheitsbild, wird aber inzwischen auch als solches erkannt und anerkannt. Hier ergänzen sich die in der Vergangenheit nicht immer befreundeten Bereiche der Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie in schöner Weise. Ersonnen wurde der Begriff Katastrophisieren von den kognitiven Verhaltenstherapeuten Albert Ellis und Aaron T. Beck. Die Auflistung Becks im Rahmen seiner Theorie kognitiver Verzerrungen sind sicher gut und richtig, ob die Arbeit an den Gedanken immer ausreichend ist, darf man im Zug der Grenzen der Verhaltenstherapie infrage stellen. Schön sind in jedem Fall die Muster, die wir dort finden und die auffallend denen der Verschwörungstheorien ähneln.

Das Zusammenwachsen verhaltenstherapeutischer und tiefenpsychologischer Ansätze beobachten wir in vielen Bereichen und man kann die Elementen beider Fraktionen auch hier kombinieren. Ein einfacher Dreiklang aus 1. Stopp!, 2. Was habe ich davon? 3. Reflektieren statt Katastrophisieren kann eine Lösung sein. Schauen wir uns die Elemente näher an:

Stopp!

Das Stopp!-Signal ist ein probates Mittel aus der Verhaltenstherapie, um Endlosschleifen des Grübelns bei Depressionen, den negativen Erwartungen und prognostizierten Folgen destruktiver Gedankengänge ein bewusstes Ende zu setzen und die Kontrolle zurückzugewinnen. Man sagt – je nach Möglichkeit, ob man allein oder in Gesellschaft ist – einfach in Gedanken oder laut „Stopp!“ und unterbricht den Gedankengang bewusst. Dabei geht es nicht nur um ein aktuelles Ende der Gedanken, sondern auch und langfristig darum, die Kontrolle zurück zu erlangen, denn das Gefühl einem blinden Schicksal ausgeliefert zu sein und selbst am wenigsten Einfluss auf die Situation zu haben, gehört zum Katastrophisieren elementar dazu. Wenn man diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten immer wieder unterbricht und durchbricht, ändert das schon etwas.

Was habe ich davon?

Wie gesagt, kann es sein, dass einem einfach nur Informationen fehlen. Nicht nur darüber, was alles schief gehen kann, was einen unausgesetzten Nocebo-Effekt darstellt, sondern zum Beispiel, indem man sich mal mit den erstaunlichen Reparaturleistungen des Körpers auseinandersetzt. Hier können wir aufdeckende Elemente ins Spiel bringen.

Zunächst durch einfaches Hinterfragen: Das Unbewusste ist nicht immer hinter einer dicken Mauer verborgen und wie erwähnt, haben wir es oft nicht mal mit Unbewusstem, sondern einfach Unhinterfragtem zu tun. Um das dann doch mal zu hinterfragen, muss man erst mal wissen, womit man es zu tun hat:

Was schwirrt einem da eigentlich immer wieder als typischer Kommentar, in bestimmten Situationen im Kopf rum? Wer spricht da eigentlich? Kann man die Stimme oder Person identifizieren? Oft sind es Kommentare aus der Kindheit: Hat man öfter ein aufmunterndes „Wird schon“ oder „Schaffst Du schon“ gehört, oder ein niederdrückendes „Oh oh oh, wenn das mal gut geht“, „Wenn Du es jetzt nicht schaffst, schaffst Du es nie“. Was ist der typische Sound Ihrer Vergangenheit?

Das kann einige Zeit dauern, aber die Gedanken drängen sich ja ohnehin von selbst auf, wenn man Katastrophisierer ist, man braucht also nur abzuwarten und sie dann wenn sie wieder kommen anzuschauen, von allen Seiten, sie zu drehen und zu wenden und in die Sonne zu halten. Was bleibt? Stimmt das eigentlich wirklich?

Wie lautet eine typische Erfolgsgeschichte? Es gibt eher selten den glatten Durchmarsch. Oft ist da die Rede von Ablehnungen, Umwegen und Misserfolgen vor allem aber, dass jemand es immer und immer wieder versucht hat. Es muss nicht beim ersten Mal klappen.

Eine verbreitete Ansicht ist, dass man hart arbeiten muss, härter als die anderen (Die Konkurrenz schläft nicht!) und wenn sich der Erfolg nicht einstellt, eben noch härter und wenn das nicht reicht, bis zum Burnout, sonst ist man ein Loser. Auch hier sind die Gegenbeispiele reichlich, wo Menschen eher spielerisch zum Erfolg kamen, durch Zufälle und indem sie Türen, die sich öffneten, einfach nutzten. Nicht zu vergessen, durch Umwege und Misserfolge. Man wollte eigentlich Förster werden, aber dann kam alles ganz anders.

Sammeln Sie zu Ihrer katastrophisierenden Variante noch zehn andere, wie etwas auch weitergehen könnte. Das ist eine schöne Übung, die Psychotherapeuten empfehlen.

Auch das Unbewusste ist uns zugänglich und es zeigt sich natürlich ständig, aber auch uns selbst immer mal wieder in entspannten Momenten. Es ist dynamisch, das heißt, einiges kommt leichter an die Oberfläche, anderes ist tiefer vergraben. Ein recht durchgehendes Motiv bei vielen Arten des Katastrophisierens ist, dass man davon ausgeht, dass irgendwer Schuld haben muss. Die Grundüberzeugung ist, es muss einen Schuldigen geben. Hat man diese Prämisse erstmal kritiklos geschluckt geht es zwar logisch weiter – der Schuldige muss nun gefunden werden – aber gleichzeitig Gefangener in einem blöden Spiel, was keinesfalls immer Sinn ergibt.

Unabhängig vom Inhalt habe ich nun zwei Möglichkeiten, die das Katastrophisieren beide antreiben: Ich gebe einem anderen die Schuld. Thorwald Dethlefsen hat dazu gesagt, dass es vollkommen egal ist, auf wen man projiziert, es hat immer dieselbe Funktion. Ob das Rechte, Linke, Migranten, Frau Merkel, die böse Medizin, die bösen Heilpraktiker, der Chef oder die Eltern sind ist völlig egal, denn immer erlebt man sich als Opfer von Umständen, an denen man nichts ändern kann.

Die andere Variante, zu der Katastrophisierer neigen, ist jedoch nicht besser, nämlich sich die Schuld zu geben oder sich als einen völlig hoffnungslosen Fall zu sehen. „Alles mache ich falsch.“ „Immer habe ich Pech.“ „Keiner kann mir helfen.“ „Ich bin die Ausnahme von der Regel.“ „Ich bin der, bei dem die sehr seltenen Nebenwirkungen garantiert alle eintreten.“

Nun gut. Stellen Sie Sich mal vor, Sie würden als Frau einen Mann kennen lernen, der Sie immerhin genug interessiert, dass Sie Sich auf ein Gespräch einlassen. Man redet über dies und das, auch was er so macht und recht schnell sagt er, er sei eine gute Partie, weil er demnächst unweigerlich Lottomillionär würde, oder den Nobelpreis bekommen, vermutlich aber beides. Wahrscheinlich changiert der andere nun bereits zwischen Spinner und da höre ich doch mal genauer nach. Könnte ja sein, dass er eine bahnbrechende wissenschaftliche Arbeit über ein neues Lottotippsystem eingereicht hat. Aber er sagt nur, dass einer ja den Nobelpreis bekommen muss und auch den 6er im Lotto. Das sei dann eben er. Spätestens jetzt werden die meisten mindestens innerlich etwas wegrücken.

Genau das tun Katastrophisierer, nur auf der anderen Seite der Unwahrscheinlichkeit. Es wird sie treffen, das ist Gesetz. Wenn bisher nicht, so dann nur umso sicherer beim nächsten Mal. „Jetzt habe ich schon drei mal Glück gehabt, das geht nicht mehr lange gut, die Katastrophe rückt unweigerlich näher.“ Überlegen Sie mal, wie überzeugend die Aussage ist, dass man nun drei mal keinen Großgewinn im Lotto hatte, also es immer wahrscheinlicher wird, dass demnächst einer kommt.

Aber das ist noch halbwegs rational, die prickelnde Frage ist, was man davon hat. Wie oben schon gesagt, man ist kein Langeweiler, bekommt vielleicht Frührente, profitiert vom sekundären Krankheitsgewinn oder sonnt sich darin, so besonders zu sein, dass einem niemand helfen kann. Oder man hat einfach nur Recht gehabt. Dieses verlockende Triumphgefühl, das uns antreiben kann. Etwas davon bei sich zu erkennen löst noch nicht die Problematik im vollen Umfang, aber es macht offen dafür, sich helfen zu lassen. Dieses Mal an der richtigen Stelle.

Reflektieren statt Katastrophisieren

Das hat doch alles keinen Sinn!? © Paolo Braiuca under cc

Gewohnheiten sind stark, Unbewusstes ist noch viel stärker. Ich werde wohl nie den Satz von Wolfgang Schmidbauer vergessen, der formulierte: „Der Wiederholungszwang ist kein Sparringspartner.“ Sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen, kann eine Trendwende bringen, ein Zeichen setzen, mehr oft nicht. Aber das ist schon viel.

Geübte Katastrophierer werden eine gewonnene Einsicht stets gegen sich oder die Welt verwenden. Deshalb: Widerstehen Sie der Verlockung Ihr Katastrophisieren, katastrophisierend zu erklären. „Da hab‘ ich die Schuld bei anderen gesucht, was war ich doch all die Jahre für eine mieser und dummer Mensch. Ich habe es verdient, dass es mit so schlecht geht.“ Oder einfach: „Ich mach eben immer alles falsch.“ „Bei mir klappt das sowieso nicht.“

Selbst wenn man versteht, dass eine Idee einen nicht nur nicht weiter, sondern in Schwierigkeiten bringt, lässt man nicht so leicht und einfach von ihr ab. Man hat ja auch erst mal keinen Plan B, der einem sagt, wie man es denn anders sehen sollte, als die letzten Jahrzehnte. Wenn man seine Sicht wirklich mal hinterfragt und ernst damit macht, kommen sogleich wieder Emotionen ins Spiel, nämlich eine Leere und Unsicherheit, die man schwer ertragen kann. Die Rückseite davon ist eine immense Freiheit, aber die können wir oft nicht gut ertragen. Man hat jederzeit die Möglichkeit der Sache auf den Grund zu gehen, wenn man die Motive offenlegt und zum Reflektieren statt Katastrophisieren kommt. Das gibt dem fruchtlosen Grübeln ein Ziel und daraus formiert sich ganz von selbst ein neues Weltbild, das einem dann auch wieder Orientierung bietet. Wer abdriftet kann sich mit einem neuen Stopp! daran hindern und sich erneut fragen, was er davon hat, was an eben dieser Stelle liegt, so dass er wieder ins gewohnte Muster ausgewichen ist.

Von dem Schuldgedanken kann man ablassen, da vieles sich einfach mehr oder weniger von selbst ergibt oder dezenter formuliert, wir für vieles einfach keine gute Erklärung haben. Wir müssen umdenken! Vom starren und Schicksalhaften ins Bewegliche.

Von Gott zum Gen zum Hirn zur Psyche

Aber derzeit ist es anders. Wir sind Zeitzeugen einer moralischen und intellektuellen Regression, schon länger, sie zeigt sich nur inzwischen so oft und deutlich, dass man sie nicht mehr verleugnen kann. Der Naturalismus und mit ihm der Glaube an Wissenschaft, Technik und Fortschritt sind unsere Ersatzreligion geworden. Ein häufiges Argument aus der Ecke lautet, früher sei der Mensch nicht in der Lage gewesen, sich den Vorläufigkeiten und Unwägbarkeiten zu stellen, darum hätten sie Götter und deren ewige Wahrheiten gebraucht.

Mal abgesehen davon, dass man mit Gott ja einigermaßen handeln kann, mit der Natur eher weniger, haben wir unsere Lust an der Unabänderlichkeit nicht aufgegeben sondern nur verlagert. Wir sind noch immer wild auf die Erkenntnis, dass man an einigen Dingen eben nichts machen kann und stürzen uns auf alles, was diese Annahme stützt.

Im Zuge der Aufklärung stieß das wissenschaftlich-technische Weltbild in immer breiteren Kreisen die religiösen Mythen vom Thron. Gott und letzte Wahrheiten waren damit für viele erledigt, doch es dauerte nicht lange, bis das Bedürfnis nach unabänderlichem Schicksal groß wurde und man es scheinbar in den Genen fand. Noch bis in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts galt, dass es durch genetisch festgelegte Informationen automatisch zu Merkmalen kommt, die man nicht ändern kann. Zu einem Teil ist das auch der Fall, aber im Rahmen der Epigenetik lernen wir seit einiger Zeit, dass Gene, vereinfacht gesagt, an- und abgeschaltet werden können. Gleichzeitig fanden wir aber die Idee, dass unsere neuronalen Verschaltungen uns dann wenigstens festlegen hoch attraktiv, obwohl die Datenlage auch hier eher mau ist. Neuerdings geht der Wunsch nach Schicksal im Sinne der Unveränderlichkeit, in eine politische Richtung, immer scheint der Wunsch nach moralischer und intellektueller Entlastung ein starkes Motiv zu sein, kurz: Ich kann nichts dafür.

Es liegt nicht in unserem Zeitgeist in einem soliden und vernünftigen Rahmen die Idee zu denken und Konsequenzen aufrecht zu erhalten, dass wir uns im Zentrum von Kräften befinden, die zwar an uns zerren, die wir aber auch ausbalancieren können. In einer Ecke des Dreiecks lauert die Projektion: Ich kann nichts dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. In der zweiten Ecke, lauert die Selbstverdammung und Depression: Die Welt mag gut sein, aber ich bin leider zu unfähig, davon zu profitieren, weil ich immer alles falsch mache. Beides fördert das Katastrophisieren. Die dritte Ecke sind Größenphantasien, in denen man meint, die richtigen Mittel in der Hand zu haben, damit einem die Welt zu Füßen liegt. Das schützt zwar vorm Katastrophisieren, führt aber erkennbar zu anderen Problemen.

Wir können diese Kräfte aber ausbalancieren und tun das bereits die ganze Zeit, wenn wir ein halbwegs gesundes Ich haben. Auch hier zerren einerseits die Triebe/Impulse/Affekt, andererseits die gesellschaftlichen Erwartungen, dieselben kontrollieren zu können, in Form von Normen/Konventionen/Moral an uns, drittens, das Realitätsprinzip, das unseren Wünschen Grenzen setzt. Wir haben also bereits Übung bei diesem Spiel.

Nun geht es also darum, irgendwo zwischen unrealistischem Größenwahn und blindem Fatalismus neue Möglichkeiten zu finden, wobei unsere Einstellungen einen größere Rolle spielen. Sätze wie: „Ich mach‘ mir nichts vor und kann das auch nicht“, klingen sehr rational, ohne es zu sein. Sie verwerfen von vorn herein Möglichkeiten, die anderen offen stehen. In Lebensbilanz stellten wir dar, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt die Welt und die eigene Geschichte zu deuten und mehr und mehr wird klar, dass es nicht genau eine zutreffende und 20 schlechte oder falsche Erklärungen gibt, sondern, dass unsere Deutungen uns die Welt in einem sehr unterschiedlichen Licht sehen lassen. Es ist nur auf den ersten Blick verstörend, dass verschiedene Modelle gleichberechtigt nebeneinander stehen.

Wenn wir also eine Schlagzeile wie diese lesen: „Katastrophisieren ist teilweise erblich“[2], in der es um das Schmerzkatastrophisieren geht, kann man sich denken, wie katastrophisierende Menschen darauf reagieren, entmutigt. Im Zuge des Umlernens müssen wir bestimmte physische, psychische und psychosomatische Krankheiten immer mehr als komplexes Ganzes ansehen, bei denen genetische Dispositionen oder bestimmte Hirnzustände eine Rolle unter vielen spielen, aber der Blick sollte auf andere Faktoren gelegt, diejenigen die variabel sind. Selbst das Konzept von Schicksal oder Karma muss nicht zwingend starr gesehen werden.

Die gute Nachricht ist, dass wir tatsächlich dabei sind hier neue Türen zu öffnen und dass sich das in modernen therapeutischen Ansätzen immer mehr niederschlägt. Die Psyche hat die Möglichkeit die Geschichte von Welt, dem eigenen Selbst und anderen Menschen immer wieder neu zu erzählen und diese Erzählungen sind nicht einfach Märchen, sondern konstituieren jene Weltbilder in denen sich die Psyche dann für eine gewisse Zeit einrichtet.

Dass wir uns unsere Welt zum Teil selbst schaffen, ist vermutlich viel weitreichender als gedacht, aber es läuft nicht auf der Basis eines reinen Wunschdenkens. Das Katastrophisieren zeigt uns exemplarisch, welche dicken Steine auf diesem Weg liegen.