Der Sinn der Psychotherapie ist nicht allen bekannt, was auch in der Natur der Sache liegt. Die Natur der Sache, das sind verzerrte Sichtweisen, die Patienten, aber auch Therapeuten haben können, beide haben ihren jeweiligen Anteil am Gelingen oder Misslingen einer Therapie. Ein Nervenkitzel, oft für beide Seiten.

Wir alle wollen Aufmerksamkeit, in der Psychotherapie bekommen wir sie dann. Damit könnte man bereits in der ersten Stunde einer Therapie am Ziel sein, denn die ungeteilte Aufmerksamkeit eines anderen ist eine Situationen, die man im Leben nicht oft erlebt. In der frühen Phase der Liebe, der Verliebtheit kann das der Fall sein, oder wenn man eine Person des öffentlichen Interesses ist: Politiker, Showstar, Sportler, manchmal auch Künstler, Intellektueller oder Wissenschaftler. Aber die frühe Phase der Liebe endet über kurz oder lang und selbst öffentliche Menschen werden irgendwann zu privaten und können damit nicht immer gut umgehen. Aufmerksamkeit kann auch eine Droge sein, mitsamt der Problematik beim Entzug.

Im normalen Leben haben wir gelernt, dass wir uns Aufmerksamkeit oft verdienen müssen. Durch besondere Leistungen, manchmal auch durch besondere Anfälligkeiten. Hier nun bekommen wir sie einfach so und können damit zumeist nicht viel anfangen. Einfach so ist natürlich übertrieben, man muss schon was mitbringen, ein Problem. Und eine für viele hohe Hürde überspringen, nämlich Hilfe zu brauchen, alleine die Lösung des Problems nicht zu finden. Aber das ist klar, sozusagen die Grundbedingung dafür zum Psychotherapeuten (hier ist stets auch die weibliche Form, Psychotherapeutin/Therapeutin mitzudenken und gemeint, gleiches gilt für „den Patienten“) zu gehen.

Da hat man sie also nun, die ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Sinn der Psychotherapie ist unter anderem dem Patienten diese Aufmerksamkeit wirklich zukommen zu lassen, ganz für ihn da zu sein, während der Zeit der Sitzung. Manche können diese kleine Bühne nutzen, fassen Vertrauen und können sich in dem geschützten Raum der therapeutischen Begegnung endlich mal Luft machen und die Seele ausschütten. In diesen Fällen ist das schon fast die Therapie. Man kann noch ein wenig ordnen und unterstützen, bei seiner Intuition zu bleiben, doch wenn der Knoten mal geplatzt ist, ist es die vornehmste Aufgabe demjenigen, der für sich das Problem benennen und vielleicht sogar schon eine Lösung in Sicht hat, nicht im Weg zu stehen. Das gibt es, einige Therapieformen sind sogar darauf angelegt, dass der Patient stets genügend Kompetenzen besitzt sich selbst zu helfen. Manchmal ist das auch so, zuweilen aber auch nicht.

Übertragung

Dann kommt es zu dem Phänomen, dass man mit der ungeteilten Aufmerksamkeit zunächst nichts anfangen kann, sich unter Druck fühlt oder sogar argwöhnisch wird. Unter Druck, die Stunde füllen und irgendwas Interessantes bieten zu müssen: „Ich bin so unglücklich, aber eigentlich auch nicht wirklich, ich weiß ja, dass es anderen viel schlimmer geht, aber trotzdem geht es mir auch nicht gut, aber vielleicht bin ich auch nur undankbar und ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin …“ . So und ähnlich schwirren Patienten oft zermürbende Gedanken voller Zweifel durch den Kopf, auch den Druck den Therapeuten nicht zu langweilen.

Der Argwohn liegt in plötzlich aufkommenden Zweifeln über die Motive des Therapeuten. Der macht das doch nicht einfach nur so, mir zuzuhören. Das macht niemand. Warum macht der das eigentlich? Ist der überhaupt wirklich an mir interessiert? Oder nicht vielmehr an dem Geld was er bekommt? Dann heuchelt der doch nur Interesse. Nach mir kommt irgendeine Frau Meier, dann ein Herr Schulze, man kann sich ja nicht für alle interessieren.

Und so erscheint vielleicht schon nach sehr kurzer Zeit der Therapeut in einem ganz anderen Licht. Gar nicht mehr interessiert an mir, sondern am Geld oder seinem Ruf oder einfach gelangweilt, als jemand, der es gelernt hat, seine Zeit mit interessiertem Gesichtsausdruck abzusitzen. Das sind in aller Regel Übertragungen. Übertragungen sind im Grunde Projektionen, also Motive, die man anderen, in dem Fall Therapeuten in die Schuhe schiebt, ohne es zu wissen.

Doch diese Übertragungen sind nicht schlecht, falsch oder böse, sondern genau das, was man haben will. Denn der Therapeut macht in aller Regel etwas sehr Ungewohntes, er deutet. Deutet, aber bewertet dabei nicht. Das kennen wir nicht. Deutung ist im normalen Leben so gut wie immer (und abhängig von der Herkunft) mit Wertungen verbunden. Das ist an sich auch nicht falsch, weil Kinder Deutungen, Erklärungen und Bewertungen brauchen, um ihre Welt zu verstehen und einzuordnen. Kinder sind noch nicht in der Lage, das was sie hören, erleben und das, was generell nicht erwähnt wird, kritisch für sich zu sortieren und so kommen im normalen Leben Deutungen und Bewertungen sehr häufig zusammen vor. In 10.000en kleiner und größerer Erfahrungen verinnerlicht man dann im Laufe der Zeit das, was als gut und schlecht gilt. Das gibt uns eine erste Struktur und Möglichkeit die Welt zu verstehen, aber nicht immer ist diese erste Struktur für den Rest des Lebens ausreichend, denn man entwickelt Schritt für Schritt eine eigene Persönlichkeit und kommt mit anderen Ideen von Welt in Kontakt. Durch Freunde und Bekannte, Bücher, Filme und so weiter.

Die ersten Welterklärungen sitzen sehr tief und man streift sie nicht einfach so ab, im Gegenteil, durch ihr Verinnerlichen werden sie zu „meiner Weltsicht“, obwohl sie oft weitreichend übernommen ist. Die so gelernten Regeln sind oft brauchbar, da man sich ja im Kreise der Herkunftsfamilie bewegt und eben in jener Gesellschaft, aus der auch die Herkunftsfamilie stammt. Sie passen nur nicht auf alle anderen Mitglieder der Welt, die ja ihre jeweils eigene Herkunft haben.

Phantasien über den Therapeuten sind Übertragungen, in denen alte Muster aktiviert werden. Das geschieht, weil der Therapeut zwar deutet, aber nicht beurteilt. Das heißt in der Welt des Patienten fehlt irgendwie die zweite Hälfte, die Be- und manchmal auch Verurteilung. Die denkt der Patient dann mit, der vielleicht als Deutung „Neid“ angeboten bekommt und gleicht mitdenkt, dass der Therapeut ihn jetzt verurteilen wird, weil man nicht neidisch zu sein hat, weil Neid schlecht ist. Und wenn der Therapeut das nicht sagt, so nicht deshalb, weil er es nicht denkt, sondern weil er es verschweigt. So fühlt man sich nicht aufgehoben, sondern hintergangen.

Ein mutiger Patient könnte dann irgendwann fragen: „Wieso sagen Sie mir eigentlich nicht, dass Sie mich unmöglich finden?“ und der Therapeut könnte antworten: „Wieso glauben Sie, dass ich Sie unmöglich finde?“ und könnte erklären, dass es nicht seine Aufgabe ist, den Patienten zu verurteilen oder zu bewerten, sondern ihm zu helfen, mit dem Leben besser klar zu kommen. Doch die ersten Missverständnisse sind nicht leicht auszuräumen und der Sinn der Psychotherapie ist es auch nicht, dies zu tun und eine oberflächliche heile Welt zu etablieren, in der man sich nett und mit Floskeln über wechselseitige Gemeinsamkeiten austauscht. Die Aufgabe der Therapie ist es diese Ebene zu zerstören und weiter zum Kern der Überzeugungen des Patienten durchzudringen. Und wenn der nach einiger Zeit zu der Überzeugung gelangt, der Therapeut sei doch im Grunde ein Mensch wie jeder andere, von den gleichen Motive durchdrungen und mutig genug ist, das auch auszusprechen, ist das kein Fehler, sondern großartig. Die Übertragung läuft, der Patient ist bei dem gelandet, wo man therapeutisch hin möchte, etwa zu der Frage: „Wie sind die denn so, alle anderen?“ Dann hat der Patient die Chance zu erzählen, wie er die Welt sieht und je mehr ihm im Laufe der Zeit klar wird, dass er sich dafür nicht rechtfertigen muss, umso mehr wird er offen erzählen.

Es gibt kein entweder – oder

So weit so gut, doch genau die Sicht die der Patient dann irgendwann offen darstellt, ist ja jene, die ihn in Schwierigkeiten gebracht hat. Hier beginnt Therapie im engeren Sinne, denn nun geht es darum, zu verstehen, dass man die Welt auch anders sehen kann. In Wie wirken psychologische Deutungen? Und Woran erkennt man zutreffende Deutungen? sind wir diesem Strang bereits weiter nachgegangen, hier soll der Fokus auf andere Bereiche gelenkt werden.

An sich zu arbeiten und für sich selbst etwas zu tun, ist kein Verrat an der Welt. Die vermeintliche Notwendigkeit sich hier entscheiden zu müssen ist manchmal eine tief empfundene innere Zerrissenheit, aber auf der anderen Seite auch ein beliebter Weg, um von sich abzulenken. Nicht aus bösem Willen, sondern manchmal aufgrund einer Pathologie, die der Patient nicht kennt, nicht kennen kann und auch nicht muss. Er tut das nicht mit Absicht. Patienten dürfen schwierig sein, dafür sind sie Patienten. Der Punkt ist nur, dass dies zum Nervenkitzel wird, für beide Seiten. Man muss den Patienten immer wieder einfangen und zu sich zurück führen und er hat oft ein größeres aber unbewusstes Interesse aus dem Fokus der Aufmerksamkeit auszubrechen.

Die Frage lautet also nicht, ob etwas eine Projektion ist oder sachlich stimmt, da sich beides nicht ausschließt. Es kann durchaus sein, dass man beklagt, dass die Welt so ungeheuer aggressiv ist und durchaus zutreffende Beispiele aufzählt, in denen Aggression tatsächlich ein starkes Motiv ist. Zur Projektion wird es, wenn man in jeder Handlung ausschließlich offene oder versteckte Aggression und oder auf der anderen Seite die Existenz von Aggressionen oder aggressiven Motiven in der eigenen Psyche leugnet. Die Beispiele für Aggression sind dann immer noch treffend, was aber nicht heißt, dass die eigene Aggression projiziert sein kann.

Die Art der Ausbrüche aus der therapeutischen Begegnung, die um das eigene Ich, sein Denken, Fühlen und Erleben kreist, zerfallen in bestimmten Typen, von denen wir einige vorstellen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Die Politiker

Die Politiker, sind in aller Regel keine echten Politiker, sie benutzen lediglich gesellschaftliche und politische Themen, um von sich selbst abzulenken. Sie liefern eine manchmal vielleicht sogar stimmige Variante des Weltgeschehens, seiner teilweisen Ungerechtigkeit, wie das alles so zusammenhängt und wo es herkommt. Nun mag die Welt ja ungerecht sein, dennoch kann man sich fragen, wie man in ihr zurecht kommt. Denn damit hat man ja aktuell Probleme, darum ist man in Therapie. Wenn man dies abwehrt und sagt „Dann bin ich ja auch so einer“, heißt das zugleich: „Jetzt bin ich besser.“ Das ist ein starkes Motiv, sich moralisch überlegen zu fühlen, aber manchmal ein wenig zu einfach. Man macht dann aus ganz normalen menschlichen Regungen, Hemmungen und Ängsten ein Politikum oder sogar einen Akt des politischen Widerstandes.

Wer also aus irgendwelchen Gründen mit dem Alltag Probleme hat, was legitim ist, muss irgendwann verstehen, dass sein „Ich will das nicht unterstützen, weil … „, auch bedeuten könnte, dass man einfach zu ängstlich oder bequem ist oder Probleme damit hat, sich etwas von anderen sagen zu lassen. Das muss durchaus nicht immer der Grund sein, es gibt tatsächlich gute Gründe das eine oder andere kritisch zu betrachten, aber man kann eben auch persönliche Schwierigkeiten oder Pathologien hinter politischen Zustandsbeschreibungen und Analysen verpacken.

Politische Analysen eignen sich auch bestens dazu dem politischen Gegner alle möglichen Arten der Niedertracht in die Schuhe zu schieben (und damit von sich weg) und zuweilen wird der Therapeut mit einbezogen, der aus Sicht seines Patienten entweder systemstabilisierend im Sinne des Bürgertums agiert, oder umgekehrt als linker Revoluzzer versucht auf psychologischem Weg den Sozialismus einzuführen. Aber auch Tierrechte oder der Hunger in der Welt, so gut wie alles ist geeignet um immer wieder aus der Beziehung mit dem Therapeuten und der Beschäftigung mit sich selbst auszubrechen.

Die Philosophen

Nicht unähnlich sind die Philosophen, die natürlich auch keine Berufsphilosophen sein müssen. Ihr Thema ist, nicht ganz unähnlich den Politikern ganz große Entwurf, die ganz großen Fragen und wenn man in diesem Modus unterwegs ist, erscheinen die meisten Ansprüche des real life einigermaßen kleinkariert. Man selbst ist dabei über Themen wie Gerechtigkeit, Freiheit, das Gute, Wahre und Schöne nachzudenken, da kann man unmöglich mit Forderungen nach Küche aufräumen oder Müll wegbringen traktiert werden. Dort liegen aber meist die Probleme, die man in den Alltagsbeziehungen hat.

Und wie immer, ist auch da etwas dran. Viele Menschen, die wir heute als Genies verehren, wären vielleicht schwer unter die Räder gekommen und nie zu Genies geworden, wenn sie unter heutigen Bedingungen aufgewachsen wären. Womöglich wäre Mozarts Vater das Sorgerecht entzogen worden und der junge Wolfgang ruhig gestellt worden, aber nicht bei allen Fragen des täglichen Lebens geht es ums Prinzip. Das heißt, vielleicht auch doch, man könnte es wenigstens auch so betrachten, aber der Philosoph neigt dazu sich um Großen und Ganzen zu verlieren, hier dem Politiker durchaus ähnlich, um die banalen Lästigkeiten des Alltags zu delegieren. Die erscheinen nämlich durchaus auch dem Philosophen lästig, aber dafür hat er nicht selten andere, die die Drecksarbeit machen und froh sein dürfen, dem Großdenker den Rücken frei zu halten, so zumindest die unausgesprochene Arroganz die hinter dieser Einstellung steht.

Darauf angesprochen, wie das denn wohl der Partnerin gefällt, weicht der Philosoph gerne erneut ins Prinzipielle aus, um Empathie mit dem Alltag und denen, die ihn stellvertretend bewältigen, zu vermeiden. Der Philosoph ist hier durchaus nicht allein, Überschneidungen zum Politiker sind möglich, aber auch selbsternannte Künstler und spirituelle Sucher können so gestrickt sein. Es sind in der Regel eher Männer und leben davon, dass es immer wieder Menschen gibt, oft Frauen, die ihnen den Rücken freihalten.

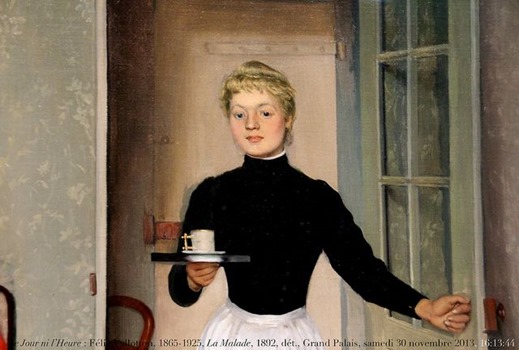

Die Dienstmagd

Die soziale Rolle der Dienstmagd kann eine Flucht vor eigenen Talenten und Stärken sein. © Renaud Camus under cc

Die Dienstmagd ist für Philosophen oder Politikertypen wie geschaffen. Ihr Programm ist nicht die Fokussierung auf das große Granze, sondern auf das Kleine und Behagliche und die alltäglichen Beziehungen. Schau stets auf andere, ist oft ihr Lebensmotto, wenn es denen gut geht, hast du alles richtig gemacht. Die Abhängigkeit von Lob und Anerkennung durch andere ist maximal, was sie oft anspornt, ist, wenn sie das Lob nicht erhalten. Dann verdreifachen sie ihre Anstrengungen, häufig bis zur Selbstaufgabe. Wo Liebe ausfällt, weil man sich selbst nicht für lebenswert hält, ist nützlich zu sein der beste Ersatz. Wenn schon nicht geliebt, dann wenigstens unverzichtbar.

Dahinter steckt ein eher depressives Weltbild, aus dem man überraschenderweise oft gar nicht raus will. Die stille Überzeugung es nicht wert zu sein, dass man sich mit mir abgibt, geschweige, aufrichtig geliebt zu werden, sitzt oft tief, weil sie früh und häufig eingeübt wurde. Das Leben als Heldenreise ist da längst keine Option mehr, was in dem Moment in Ordnung ist, in dem man die Rolle der Dienenden dankbar annimmt, weil man sie nicht als Verzicht auf eine eigene Freiheit, sondern als höchste Vollendung eigener Freiheit sieht. Äußerlich kann das sehr ähnlich sein, innerlich ist es das nicht und die Aufgabe von Therapeuten ist es, den Betreffenden auf den Zahn zu fühlen und zu klären, ob sie nicht unter ihren Möglichkeiten bleiben. Das ist oft ein Akt der Selbstbestrafung, ein freiwilliger Akt des Dienens kann hingegen durchaus etwas Befreiendes haben.

Der Sonderfall: Sie kennen meinen Mann nicht

Ein hartnäckiger Verzicht auf die eigene Freiheit ist auch die Variante: „Alles was Sie sagen stimmt und ich sehe das auch ein, nur, Sie kennen meinen Mann nicht.“ Der Mann steht auch hier stellvertretend, für andere Despoten, dies kann auch mal eine Frau sein. Gemeinsamer Tenor: Interessante Erzählung, leider ist bei uns alles anders. Das kommt oft sehr unterwürfig daher, hat allerdings auch eine arrogante Note. Dass nämlich der Therapeut sicher was von seinem Fach versteht und anderen damit auch sicher helfen kann, nur das eigene Soziotop funktioniert nun leider ganz anders und da kann man die herkömmliche Psychologie vergessen. Denn er ist so ganz anders, als alle. Er hat gesagt, dass er mich irgendwann findet und dass ich ihm nicht entgehen kann. Und damit wird er zum Übermenschen, der keinerlei Regeln unterliegt, den nichts und niemand verstehen kann und der sich von niemandem beeindrucken lässt. Und die einzige und beste Version, die es scheinbar gibt, ist gute Miene zum bösen Spiel zu machen und den Dämon zu besänftigen.

Wer nicht mehr mitspielt, verändert das System. Das geht nicht über Nacht und ist kein Selbstläufer. Ich bin nicht jetzt mal eben selbstbewusst, wenn ich es 40 Jahre lang nicht war, aber man kann lernen Grenzen zu setzen und zeigen, dass es nicht kostenfrei zu haben ist, wenn diese Grenzen überschritten werden. Die Psyche des dominanten Parts in asymmetrischen Beziehungen ist nicht tief und unergründlich, sondern oft leicht durchschaubar. Es sind unausgesetzte Machtdemonstrationen, in denen der Dominante betont, wie wenig er den anderen braucht und wie froh der sein kann, jemanden, wie den Dominanten zu haben. Eigenartigerweise ist die Angst bei dem, der so unendlich besser ist erheblich, das kleine und dumme Anhängsel zu verlieren. Auf der ersten Blick erstaunlich, aber eine häufige Kollusion. Aber auch das ist etwas, was man immer wieder einüben muss um es sehen zu lernen und hier Veränderungen zu erzielen. Zugleich ist es ein Bereich, bei dem Psyche und Realität einander überlappen und nicht ausschließen.

Endlos lange Monologe I

Es gibt eine Sorte Monologe bei denen Patienten in sich zusammengesunken, mit leiser und monotoner Stimme erzählen, wieso das alles ganz schrecklich ist, man immer Pech hat und dass man ja auch weiß, dass man anderen zur Last fällt und eigentlich sogar auf die Nerven geht und dass einem das auch unendlich leid tut, das einen aber letztlich noch mehr runter zieht und so geht es dann immer weiter und weiter. David Foster Wallace hat das in „Kurze Interviews mit fiesen Männern“ in „Die depressive Person“ auf über 40 meisterhaften Seiten entfaltet. Eine sich immer wieder selbst befeuernde Endlosschleife, in der nicht geduldet wird, dass Hilfe in irgendeiner Art überhaupt möglich ist und in trüben Endlosmonologen, die haarklein belegen, warum das nicht geht, sich immer tiefer in den Sumpf reitet.

Der Sinn der Psychotherapie besteht hierbei darin, die Lust am schleichenden Untergang in eine Lust am Leben zu verwandeln, was Geduld und eine Toleranz gegen Frustrationen erfordert und einen Stein neben den anderen setzt, aber die Mühe lohnt sich. Auch hier geht es darum jemandem klar zu machen, dass es um ihn geht, was genau dann schwierig wird, wenn der Betreffende bereits diese Vorstellung als etwas empfindet, was ihm überhaupt nicht zusteht. Mir ist nicht zu helfen und wenn doch, gibt es doch bestimmt jemanden, der die Hilfe dringender braucht, als ich.

Endlos lange Monologe II

Es gibt andere endlos lange Monologe in denen der Patient durch viel Gerede verdeckt – und oft ist dem Patienten das selbst nicht bewusst – dass er eigentlich nichts sagen will. Er ergeht sich in Schilderungen über die allzu komplizierten Beziehungen und Wechselfälle des Lebens und verheddert sich derart in Kleinigkeiten und Banalitäten, dass dabei oft völlig verwischt wird was denn nun das Problem ist, wo der Betreffende weiter kommen und was er nun genau wissen oder klären will.

Auch das ist eine Art des Ausbruchs aus der ungeteilten Aufmerksamkeit, einer kostbaren Zeit, die man so nie wieder im Leben vorfindet und die man im besten Fall konzentriert nutzen sollte, statt sie mit Belanglosigkeiten zu füllen. Der Sinn der Psychotherapie besteht in diesen Fällen darin, intolerant gegenüber dieser Art von Zeitverschwendung zu sein und anzusprechen, dass es sich um eine solche handelt. Mit dieser Deutung provoziert man eventuell Hemmungen oder Ärger und das ist gut, denn beides kann man erneut deuten und so kommt man schrittweise zu dem, um was es eigentlich geht: Vielleicht dem Gefühl sich ständig unter Druck zu fühlen und diesem ausweichen zu wollen, oder was sonst auch immer der Fall ist.

Endlos lange Monologe III

Wieder andere Patienten präsentieren in ihren Monologen Visionen der eigenen Großartigkeit und Einzigartigkeit ihres Erlebens. So intensiv, so erfrischend anders und originell, so feinsinnig und subtil nimmt überhaupt niemand die Welt wahr, wie der Redner, der sich gerne auch als Experte für jedes Lebensthema erweist. Eigentlich toll, so einem doch sehr einzigartigen Menschen gegenüber zu sitzen, würde sich nicht nach einiger Zeit dieses Gefühl bleierner Müdigkeit einstellen, an dem der Therapeut spätestens merkt, dass hier keine zwei Personen im Raum sind. Körperlich schon, nur nicht auf Augenhöhe, denn da ist einer, der einfach Zuhörer braucht und alle Aufmerksamkeit absorbiert, egal wer zuhört, egal was der andere dazu denkt und meint. Denn alles Wichtige, inklusive der letztgültigen Interpretation, weiß ohnehin der Redner, der sich in dem Gefühl eigener Wichtigkeit genügt. Halbgötter sind entsetzlich langweilig.

Es ist die an allen Stellen immer wieder durchschimmernde Asymmetrie, die hier verhindert, dass sich zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen. Der Therapeut kann das immerhin ansprechen, denn in der Therapie wiederholt sich nur in intensiverer Form, was in den Beziehungen des realen Lebens ohnehin stattfindet und so versuchen dem anderen zu vermitteln, dass Monologe noch kein Gespräch und keine Beziehung sind.

Sie tun das nur für Geld, nicht für mich

Bei den meisten therapierelevanten Erkrankungen geht es um ein zumeist unbewusstes Ausbrechen aus der Symmetrie. Der Symmetrie der Beziehung, dass sich hier zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen, aber auch der Symmetrie von psychischen Empfinden und realem Leben. Auch hier muss sich ein Gleichgewicht einstellen, oft ist der Aufhänger eine durchaus relevante Frage, wie die oben angesprochene, nach dem Geld, was der Therapeut bekommt. Das kann die Phantasie auftreten lassen, der Therapeut tue das alles nicht für den Patienten, sondern für Geld. Doch auch hier gilt, dass es kein entweder – oder, gibt.

Therapeuten machen natürlich ihre Arbeit, aber das schließt keinesfalls ein aufrichtiges Interesse am anderen aus. Das Motiv hinter der Frage könnte sein, dass man sich selbst für viel zu langweilig hält, als dass jemand sich ernsthaft für mich interessieren könnte oder aber, dass man selbst nie im Leben auf die Idee käme, sich das Gerede von anderen Menschen anzutun, ohne dass man sich dabei zu Tode langweilt. Immer wieder muss man klären, dass es Gleichgewichte im Leben gibt, die sich immer wieder auch verschieben, mal mehr auf diesem, mal mehr auf dem anderen Pol beruhen, doch die Grundregel ist, dass man versucht ein solides Ich zu errichten, was mit anderen erwachsenen oder reifen Ich kommunizieren kann, ohne Hemmungen zu haben und Entwertungen zu verwenden.

Weitere Phantasien seien noch kurz angerissen:

Merkt der, wenn ich lüge?

Lügen sind in einer Therapie äußerst kontraproduktiv. © kindonelli under cc

Tatsächlich bin ich mehrfach offen oder durch die Blume gefragt worden, ob man denn in einer Therapie tatsächlich die Wahrheit sagen muss und ob das wohl bemerkt wird, wenn man es nicht tut. Eine an sich merkwürdige Vorstellung, dass einem jemand helfen soll, wenn man nicht erzählt, wo der Schuh drückt, aber etwas, was sich in der Therapie in der Regel schnell legt, wenn der Therapeut sich genau das zu fragen traut, was er wissen will. Oft haben merkwürdigerweise Therapeuten dort Hemmungen, taktvoll aber klar zu fragen.

Auf der Seite dessen, der mit der Wahrheit nicht so gerne rausrücken möchte, kann nur die Idee stehen, dass der Therapeut ihn im Angesicht der Wahrheit verurteilen wird, ja, verurteilen muss. Oft sind es Geschehnisse oder Phantasien die beim Patienten mit Schuld oder Scham besetzt sind, aber Therapeuten sind Helfer und keine Richter. Sie helfen, die eigene Wahrheit zu finden, ihr näher zu kommen, sie sagen nicht, wie man leben soll und geben nur in Ausnahmen konkrete Tipps.

Warum kann man die eigene Wahrheit eigentlich keinem zumuten? Da steckt oft viel Selbstverurteilung dahinter, schon der Nachbar könnte denken: „Wieso, ist doch nicht so schlimm?“. Therapeuten haben in aller Regel schon sehr viel gehört und sind nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, mit vermeintlich schrägen Gedanken konfrontiert zu sein, die oft nur allzu menschlich sind, ist ihr Beruf. Man darf ihnen die Wahrheit zumuten.

Das führt zu der nächsten gar nicht so seltenen Phantasie:

Die lachen sich über mich kaputt

Es gibt die Idee, dass Therapeuten sich nach Feierabend zusammensetzen und nichts besseres zu tun haben, als über ihre merkwürdigen Patienten zu lästern. Wenn sie überhaupt über Patienten mit Kollegen kommunzieren, dann eher in Situationen, wenn sie meinen, therapeutisch nicht weiter zu kommen. Ansonsten haben auch Therapeuten ganz gerne mal Feierabend und eher wenig Lust die Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Gerade Therapeuten müssen lernen einen Schnitt zu machen, denn in ihrem Beruf ist es fatal, nicht abschalten zu können.

Irvin D. Yalom rät in seinem lesenswerten Buch „Der Panama-Hut: oder Was einen guten Therapeuten ausmacht“ dazu, Erklärungen nicht so ernst zu nehmen. Patienten und Therapeuten halten oft andere Momente der Therapie für bedeutend. Dem Patienten ist es in der Regel wichtiger, dass jemand da ist, vielleicht erinnert er auch einen bestimmten Blick oder ein Lächel. Therapeuten halten oft ihre Deutungen und Erklärungen für maßgebend, die, wenn ein Therapeut sie gefunden hat, dem Patienten (in der Phantasie des Therapeuten) unweigerlich helfen werden.

Doch längst findet der Patient nicht alles genial, was der Therapeut so empfinden könnte und erfahrene Therapeuten wissen, dass es immer wieder Rückschläge gibt, dass dicke Bretter zu bohren sind, dass es das große Vergessen und Nichtverstehen gibt. Ob Deutungswiderstand, eine Verleugnung oder ein Rückfall hinter bereits gewonnene Einsichten, Therapie verläuft fast nie linear und besteht auch nicht aus einem andauernden Feuerwerk an Einsichten und Erkenntnissen. Es gibt zähe Durststrecken und sogar Rückschritte, da hilft oft nur Geduld.

Aber, es gibt die großen Momente in der Therapie durchaus, eine spontanes Begreifen all der Konsequenzen eines Themas oder die beiläufig fallen gelassene Bemerkung eins Patienten, die nach vier Jahren Therapie alles verändert. Wer das alles aushält kann von einer Psychotherapie ungeheuer profitieren, die kann das Leben wirklich tiefgreifend verändern und sie ist in den meisten Fälle die Mühe wert.

Kommen wir zum Schluss zu einer Art metapsychologischen Frage:

Sind Psychotherapeuten Zuhälter des Establishments?

Eine Frage die man mit einem klaren Jein beantworten kann. Der Sinn der Psychotherapie besteht einerseits darin, ein reifes und starkes Ich zu etbalieren und die Ich-Schwäche zu verringern. Auf dem Weg dorthin ist es erst einmal nötig, dass man lernt ein Teamplayer zu sein und sich ein Stück weit einzuordnen. Wenn nicht aus Überzeugung, so doch wenigstens antrainiert, so dass man weiß, was man tun muss, wenn kaum zu beherrschende Impulse über einen hereinbrechen.

Das ist durchaus im Interesse der Gesellschaft, aber zugleich profitiert man auch selbst davon, wenn man nicht ständig mit der Welt im Clinch liegt, in der Gefahr steht, inhaftiert zu werden oder sein Leben (und das anderer) in brisanten sexuellen Begegnungen aufs Spiel setzt. Das Überleben zu schützen ist die erste Pflicht auch des Psychotherapeuten und da geht es dann weniger darum, den Patienten gefügig zu machen, so dass er endlich auch von der Gesellschaft ausgenutzt werden kann und nicht mehr den reibungslosen Ablauf stört, wie man manchmal hört, sondern ihn, manchmal vor sich selbst, zu schützen.

Es hängt vom Patienten ab, wohin die Reise geht. Denn es kann genauso gut sein, dass ein Patient nach den Regeln des öffentlichen Lebens tadellos funktioniert und einen fast beneidenswertes Leben führt, sich aber hundeelend fühlt. Dann ist das Ziel nicht noch länger im gesellschaftlichen Korsett zu bleiben, sondern seinen Weg im Leben zu finden und wo der lang führt, bestimmt die Gesellschaft nur am Rande mit. Reguliert wird er, zumal, wenn es einem schlecht geht, vom eigenen Gefühl. Einer Instanz der man oft nicht über den Weg traut, vielleicht auch, weil man gelernt hat zu gut zu funktionieren und eigene Impulse allzu lange zu missachten.

An dieser Stelle geht es längst nicht mehr darum zu fragen, was denn Gesellschaft, Eltern oder Ehepartner erwarten, sondern zu klären, wie denn die eigene Melodie des Lebens geht und sich zu trauen ihr zu folgen. Eine große und schöne Aufgabe und auch hier kann die Psychotherapie oft besser als jedes andere Mittel helfen, den Weg zum eigenen Ich, was dann irgendwann in gesunder Autonomie entscheidet zu ebnen und zu verbreitern.