Identität

Die Frage der Identität ist psychologisch nicht zu überschätzen! Sie beinhaltet ganz banal zunächst die Frage nach der Herkunft. Wir erleben immer wieder bei Adoptivkindern oder Kinder von Samenspendern, dass es ihnen immens wichtig ist, zu erfahren, wer ihre biologischen Eltern sind und Löcher oder auch nur Zweifel in der Biographie können zu schwerer Irritationen führen. Hitler und Stalin, die beide Verantwortung für die schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts tragen, haben neben der Gemeinsamkeit, dass sie beide am Syndrom des malignen Narzissmus litten, auch die Gemeinsamkeit, dass ihre Herkunft als unklar galt.

Egal ob dies historisch geklärt werden kann, die Unklarheit zur damaligen Zeit, während des Lebens der Betroffenen ist hier der springende Punkt und damit verbunden all die Mutmaßungen, das Gerede und das Misstrauen, das darum kreist. Natürlich neben anderen Faktoren, wie etwa schwerer Misshandlung.

Man möchte die Eltern kennen lernen, das ist das vitale Interesse der Kinder, früher oder später. Sich selbst zu verstehen heißt auch, die Eltern zu verstehen und diese zu verstehen, immer auch mehr über sich selbst zu erfahren und warum man tickt, wie man tickt. Dabei sind es längst nicht allein die biographischen Eckdaten, wie in einem Lebenslauf dargestellt, die übermäßig relevant sind:

„Vamik Volkan (1999) hat dargelegt, wie nationale Identität schon früh in die individuelle Ich-Identität durch Sprache, Kunst, Sitten und Gebräuche, Speisen und vor allem transgenerationale Weitergabe von Narrativen historischer Triumphe und Traumata als Teil eines gemeinsamen Kulturguts eingewoben wird. Die individuelle Vielfalt der Menschen, die sich im Umfeld des Kindes und jungen Erwachsenen bewegen und die durch gemeinsame kulturelle Traditionen verbunden sind, trägt so zur Stärkung der Ich-Identität bei: Die Beziehung zu unterschiedlichsten Objekten lässt unterschiedlichste Selbstrepräsentanzen entstehen, die über gemeinsame Merkmale verbunden sind und die im Zuge der Entwicklung […] integriert werden müssen.“[3]

Und bei Alexander Mitscherlich lesen wir:

„Zwar wird der Patient in der klassischen Psychoanalyse als Einzelner behandelt, aber unsichtbar sind mit ihm all die Personen, die Art ihrer soziokulturell geprägten Erziehung anwesend, mit denen er, im guten wie im schlechten, während seines ganzen Lebens mit der Ambivalenz seiner Gefühle, in Liebe und Hass, mit Bewunderung oder Verachtung verbunden war. Noch einmal erweitert sich der Horizont des Analytikers, wenn er sich fragt, zum Beispiel angesichts kollektiver Wahnhaltungen ganzer Nationen, wie es zur Ausbreitung solchen seelischen Verhaltens kommen kann. … Hier ist noch viel zu ergründen, denn man kann natürlich nicht eine Masse qua Masse zur Reflexion ihrer eigenen Position bringen.“[4]

Dieser Punkt soll nicht überstrapaziert werden, aber es soll sehr klar gemacht werden, dass Ich-Identität ein immens wichtiger Baustein einer gesunden Psyche ist und dass es eine dynamische Wechselbeziehung zwischen dem Individuum, den Eltern, der Peergroup, Vorbildern, aber auch der nationalen und kulturellen Identität gibt und dabei ist nicht nur wichtig, was erzählt und was ausgespart wird, sondern auch wie das passiert und wie in den unzähligen Alltagssituation auf was reagiert wird.

Das heißt, es gibt denn starken Wunsch der Kinder ihre Eltern und damit auch den Menschen hinter dem Kranken kennenlernen zu wollen, das dies ein Teil ihrer eigenen Identität ist. Schwer kranke Eltern können beruhigt sein, was den Punkt des Vergessenwerdens anbelangt, das Interesse und Verständnis für die Eltern steigt in aller Regel im laufenden Lebensalter der Kinder.

Niemals geht man so ganz

Es gibt verschiedene Vorstellungen und Arten des Weiterlebens:

Die psychologische Dimension

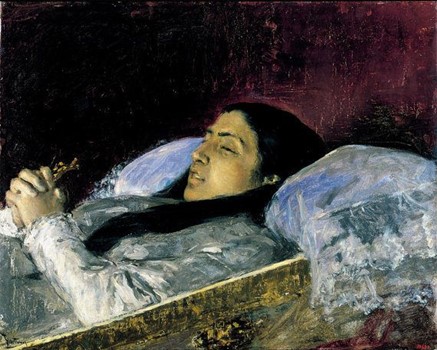

Wenn ein Angehöriger stirbt, dann empfinden die Hinterbliebenen „im Angesicht des endgültigen Verlustes des geliebten Menschen Trauer über all die Möglichkeiten […], die man mit diesem Menschen verpasst hat, die ungelebt blieben. Etwas, was man noch hätte sagen oder erleben wollen und was nun nie mehr nachzuholen ist. Dies veranlasst die Hinterbliebenen, als Reaktion auf die Trauer über das nicht Vollbrachte, bestimmte Dinge im Sinne des Verstorbenen zu tun, seine Ideen und Ideale hochzuhalten und, gerade jetzt, zu würdigen. In dieser Weise leben individuelle und typische Eigenarten und Sichtweisen des geliebten Menschen in anderen weiter. Der Verstorbene sorgt in gewisser Weise für die moralische Verfeinerung seiner Umgebung.“[5]

Der Verstorbene lebt also nicht nur in der Erinnerung an sein Fehlen, als Leerstelle weiter, sondern auf eine Art sogar intensiver als zuvor, weil es für die Angehörigen ein Weg ist, die eigene Trauer zu verarbeiten. Die Wünsche und Ansprüche eines verstorbenen Elternteils wiegen in aller Regel schwerer als die der lebendigen Eltern, bei Kindern vermutlich noch einmal anders, als bei Partnern, die einen langen, gemeinsamen Lebensweg hinter sich haben. Aber auch die Phantasie und Erinnerung an einen Menschen ist nicht wirkungslos, was psychologisch auf allen möglichen Ebenen immer klarer wird, gilt auch hier.