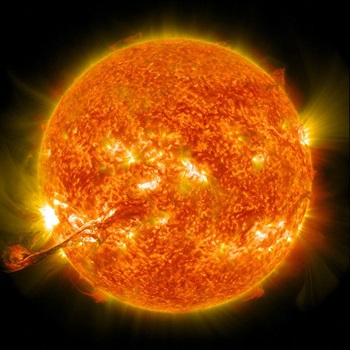

Seit Ewigkeien geht regelmäßig die Sonne auf. Doch der Schluss, dass das immer so bleiben wird, ist falsch. © NASA Goddard Space Flight Center under cc

Nachdem wir dargestellt haben, was Wissenschaft nicht ist, gilt es einen bedeutenden Sprung, die wissenschaftlich-technische Revolution selbst nachzuzeichnen.

Es ist nicht so ganz richtig, dass die Wissenschaft den großen Gegensatz zu religiösen Bildern darstellt und die beiden sich feindlich gegenüber stünden. Im Gegenteil, die Wissenschaft hat in mythischen und religiösen Weltbildern ihren Platz gehabt und ist dort praktiziert und protegiert worden. Es galt nur eine Art Stillhalteabkommen. Alles durfte erforscht werden, solange der zentrale religiöse Mythos der Gesellschaft nicht infrage gestellt wurde.

Man kann den Weltraum beobachten, Tiere erforschen und Chemie betreiben und dennoch der Meinung sein, Gott habe diese wunderbare Welt erschaffen. Es gab immer Stimmen, die sich gegen die Götter und die Mythen erhoben. Populär ist bei uns Sokrates, der als Philosoph genau das tat. Doch die Integrationskraft der Religionen war groß und überragte vermutlich sogar die Kraft ihrer Unterdrückung. Und so lebten Religion und Wissenschaft in friedlicher Koexistenz, bis eines Tages alles anders war.

Die stille Revolution

Die Wissenschaft hat nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Seite und vermutlich ist diese es in einem hohem Maße gewesen, die dem wissenschaftlich-rationalen Weltbild zum Durchbruch und zu seinem Siegeszug in Europa verholfen hat. Diese Praxis zeigt sich am ehesten in der nun immer mehr Menschen zugänglichen Technik. Technik ermöglicht die Teilhabe der Vielen an den Ideen von Wenigen. Im Grunde ist genau das auch ein Versprechen der mythisch-religiösen Weltbildes gewesen, doch dies funktionierte nicht so zuverlässig, wie die Technik es für gewöhnlich tut. Der Lichtschalter oder der Wasserhahn ist für jeden da und wenn er nicht funktioniert, weiß man, dass ein technischer Defekt vorliegt. Wenn man betet und ein gottgefälliges Leben führt, stellt sich der Lohn nicht so unmittelbar ein, wie bei der Betätigung des Lichtschalters und es ist eine recht umfangreiche ideologische Erklärung notwendig, warum dies nicht der Fall ist. Zudem eine, die man erneut glauben muss. Technik ist einfacher überprüfbar und nicht an die Befähigungen der Benutzer gebunden. Man ist kein schlechter Mensch und forscht nicht nach einem moralischen Vergehen, wenn die Kaffeemaschine streikt, man geht davon aus, dass sie kaputt ist und entweder repariert oder ausgetauscht werden muss.

Durch die industrielle Revolution, die im England des späten 18. Jahrhunderts begann und von dort aus erst Europa und dann die Welt eroberte, änderte sich so ziemlich alles, auch die Produktions- und Lebensbedingungen, die ihrerseits zum Weltbild gehören und es verändern. In einer Welt in der die avisierten Ziele kurzfristiger waren und Kosten und Nutzen absehbare Zeiträume überbrücken mussten, war die Nachprüfbarkeit ein schlagendes Argument. Was für Wissenschaft und Technik sprach, konnte man schnell und direkt erleben, man musste es nicht glauben. Aber was, außer der puren Gewohnheit, sprach jetzt überhaupt noch für das mythisch-religiöse Weltbild? Es konnte seine Beweise keinesfalls so überzeugend auf den Tisch legen, wie die wissenschaftlich-technische Revolution. Ein Teil der religiösen Argumentationsstrategie war nach wie vor die Behauptung, dass am Ende abgerechnet wird, im Jenseits.

Doch der Spatz in der Hand, wuchs unter dem Eindruck der industriellen Revolution beträchtlich an und nicht nur in der Wissenschaft wurde man von Erklärungen, dass Gott all das was ist befeuert und zusammenhält immer unabhängiger, auch im Alltag war das eigene Schicksal nun immer mehr an irdische Bedingungen gebunden. Gott wurde weniger bekämpft, sondern überflüssig.

Die Mischung aus Weltbild und Methode

Die Frage, was „die Wissenschaft“ nun eigentlich ist, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn im neutralsten Sinne ist die Wissenschaft eigentlich nur eine Methode, die Welt zu untersuchen und zu verstehen. Wissenschaft zu betreiben bedeutet im allgemeinsten Sinn eine Hypothese aufzustellen, eine, die falsifizierbar sein muss. Ein Punkt, der nicht immer verstanden wird.

Falsifizierbarkeit

Falsifizierbarkeit ist eine der Kernforderungen der Wissenschaft. Es bedeutet, dass ich eine Hypothese aufstelle, die widerlegbar sein muss. Das bedeutet: Wenn meine Hypothese stimmt, dann erwarte ich ein bestimmtes Ergebnis oder Ereignis. Stimmt sie nicht, tritt das Erwartete nicht ein und die Hypothese ist empirisch (durch den praktischen Versuch, das Experiment) widerlegt.

Wenn man formuliert Gott wolle nur das Gute, dann ist das eine Hypothese, die nicht falsifizierbar ist. Denn was auch immer passiert, man kann stets argumentieren, es muss gut sein, denn Gott habe es so gewollt. Ob die Erde bebt oder die Sonne scheint, ob Mitleid oder Mord, all das muss irgendwie gut sein, denn Gott lässt nur das Gute zu, zumindest gemäß der obigen Prämisse.

Empirie

Ein nächster zwingender Baustein der Wissenschaft ist die Empirie oder das Experiment. Wenn ich es mit einer prinzipiell falsifizierbaren Hypothese zu tun habe, dann kann diese entweder verifiziert oder tatsächlich falsifiziert werden. Sprich, die Hypothese erweist sich als zutreffend, oder falsch. Das Experiment gibt uns Auskunft. Doch oft ist es gar nicht ein Experiment, es bedarf einer ganzen Reihe von Versuchen.

Es könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben, ein falscher Versuchsaufbau, eine falsche Schlussfolgerung, es kann, auch Wissenschaftler sind Menschen, Eitelkeit, Ideologie oder schlicht Betrug eine Rolle spielen und um das zu minimieren überprüft man Daten, gerade dann, wenn sie einem irgendwie komisch vorkommen. Deshalb überprüft man nicht mehr, ob Säure und Base tatsächlich Salz und Wasser ergeben, weil dies einfach immer passiert, doch wenn postuliert wird es gäbe eine fünfte physikalische Grundkraft (neben starker und schwacher Kernkraft, Elektromagnetismus und Gravitation), dann schaut man sehr genau hin.

Und doch ist die Tatsache, dass Säure und Base zu Salz und Wasser werden, streng genommen eine unzulässige Verallgemeinerung. Logisch befindet sich die Wissenschaft in dem Dilemma, dass alles was bisher passiert ist, nicht garantiert, dass es auch weiter zu passieren wird. Ein gutes Beispiel ist der Sonnenaufgang. Seit Menschengedenken geht am Horizont die Sonne auf und wir gehen mit großer Gewissheit davon aus, dass das auch morgen wieder der Fall sein wird. Doch gleichzeitig wissen wir, dass die Sonne sich irgendwann zu einem roten Riesen aufblähen wird, der die Erde vermutlich verschlucken wird. Das dauerth noch Milliarden Jahre, aber wenn die Erde sich innerhalb der Sonne befindet, geht die Sonne nicht mehr auf, egal wie oft das bis dahin passierte.

Statistik

Doch wenn die Macht und das Argument der Gewohnheit auch logisch unhaltbar ist – worauf David Hume hinwies – praktisch ist es natürlich so, dass die Wissenschaft damit arbeitet. Sie steht dann nicht mehr auf der Basis von Gewissheiten, sondern nur noch von Wahrscheinlichkeiten, aber eben ziemlich wahrscheinlichen Wahrscheinlichkeiten. Immerhin sind diese gut genug nicht nur Glühbirnen oder Kaffeemaschinen zu konstruieren, sondern auf fMRT Geräte, deren Funktionsweise ungeheuer komplex ist und Raumsonden auf entfernten Kometen landen zu lassen. Das ist schon aller Ehren wert.

Im Bereich des Biologischen und des Sozialen werden die Theorien komplexer und es wird zunehmend schwerer die Faktoren zu isolieren, die Einfluss haben. Eine chemische Substanz kann auf die Psyche ebenso Einfluss nehmen, wie ein Satz oder eine Geste. Das führt in letzter Konsequenz dazu, dass es alternative Erklärungsansätze darüber gibt, wie und wodurch etwas ausgelöst wird. Sie können in sich geschlossen sein und doch auf anderen Fundamenten aufbauen, als andere, ebenfalls logisch folgerichtige Ansätze.

Welche Methode stimmt?

Woran erkennt man denn nun – damit endete der letzte Beitrag dieser Serie – welcher der Theorien stimmt? Besser, oder irgendwie „richtiger“ ist? Man könnte pragmatisch argumentieren und sagen, dass diejenige, die die besseren Resultat erzeugt auch die bessere Theorie sein muss. Es klingt pragmatischer als es letztlich ist und bringt uns der Wahrheit nicht näher. Ein Einwand ist, dass auch ein Kette von Irrtümern zu erwünschten Resultaten führen kann, was die Kurzformel was klappt, muss auch wahr sein als Irrtum entlarvt.

Ein anderer Einwand lautet, dass bereits die Antwort auf die Frage was das bessere oder erwünschtere Resultat ist, herzlich unklar ist. Ein Beispiel aus der Psychologie verdeutlicht das. Die Idee des Behaviorismus besagt, dass Psychopathologie letztlich immer falsch erlerntes Verhalten ist. Von dieser Prämisse ausgehend, versucht man falsch Erlerntes zu korrigieren und das richtige Verhalten einzuüben. Und richtig bedeutet dann häufig, es so zu können, wie die anderen auch können und richtig hieße in dem Fall angepasst.

Damit taucht die Frage, ob denn angepasst in allen Fällen richtig und gut ist, gar nicht auf. Aus einer anderen Perspektive könnte es gerade richtig sein, gegen den Strom zu schwimmen, unangepasst zu sein, sich also „falsch“ zu verhalten.

Es ist Karl Popper, der dafür bekannt der Psychoanalyse zwar zugeneigt gewesen zu sein, ihr aber doch den Status der Wissenschaftlichkeit abgesprochen zu haben. Weniger bekannt ist aber, dass derselbe Popper, keinesfalls die Auffassung vertreten hat alles was nicht Naturwissenschaft sei, sei schlecht und unexakt, wie man in „Die Logik der Sozialwissenschaften“ nachlesen kann.

Wissenschaft in Höchstform

Wissenschaft ist ein Netzwerk verschiedenster Bereiche. © Duncan Hull under cc

Doch Popper irrte in einigen Punkten, wie wir in „Verschwörungstheorien“ ausführten. Wissenschaftliche Ideen bestehen zumeist nicht aus einzelnen Sätzen, die, wenn sie falsifiziert werden, die ganze Theorie zum Einsturz bringen, sondern sie sind komplexe Satz- und Ideengefüge, bei denen zumeist einige Bereiche korrigiert, nachgebessert oder ausgetauscht werden, nicht gleich die ganze Theorie.

So hat man oft nicht die eine Ursache, sondern findet ganze Bündel von Ursachen, die obendrein miteinander wechselwirken. Noch immer müssen sich jedoch alle Einzelteile einer Theorie der Prüfung stellen. Jede Behauptung oder Hypothese wird geprüft, verifiziert oder falsifiziert. Bezogen auf die Psychoanalyse irrte Popper etwa zur Hälfte.

Versuchen wir uns noch einmal klar zu machen, was an der Psychoanalyse überhaupt als unwissenschaftlich galt. Die Psychoanalyse und mit ihr aufdeckende, psychodynamische und deutende Therapiemetheoden leben von der Kraft ihrer Deutungen. Wie das genau geht, haben wir in „Wie wirken psychologische Deutungen?“ aufgezeigt. Nun kann es aber sein, dass der Analytiker eine Deutung präsentiert, mit der der Patient ganz und gar nicht einverstanden ist, die er sogar vollkommen absurd findet. Was nun?

In der Wissenschaft würde man sagen: „Gut, prüfen wir es nach.“ Und man würde versuchen ein Experiment zu entwickeln. Freud sprach hier jedoch vom Deutungswiderstand. Vereinfacht heißt das: Die Deutung stimmt, der Patient irrt sich. Nun, gleichgültig ob das so ist, oder nicht, eine solche Haltung hat ein dickes Problem: Sie ist nicht falsifizierbar. Sie kann nicht widerlegt werden. Und das macht sie tatsächlich, an dem Punkt und so betrachtet, unwissenschaftlich.

Doch wie so oft ist das nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist die: Psychoanalyse und deutende Verfahren sind längst nicht so schroff asymmetrisch. Denn am Anfang steht die Phase, in der der Therapeut den Patienten kennen lernen muss. Wie denkt er, wie fühlt er, wie sieht er die Welt? Das geht nur im Dialog. Bei Unklarheiten und scheinbaren Widersprüchen kommt als nächster Schritt die Phase der Klärung. Was meint der Patient, wenn er diesen oder jene Begriff benutzt?

Erst dann kommt die Phase, in der der Therapeut, in seiner Rolle als Experte für Bereiche, die man gewöhnlich nicht direkt erkennt, bestimmte Verhaltensweisen deutet. Diese Deutung ist ein Angebot an den Patienten, die Dinge mal so, aus dieser Perspektive zu betrachten. Und das ist ein Experiment. Was kommt aus, wenn wir es mal so sehen und deuten? Das ist nicht unwissenschaftlich, es geht allenfalls über normale Wissenschaft hinaus. Für Jürgen Habermas ist die Psychoanalyse „das einzige greifbare Beispiel einer methodisch Selbstreflexion in Anspruch nehmenden Wissenschaft“[1]. Und das gilt nicht nur für das Weltbild und Selbstbild des Patienten, sondern auch die Methode des Analyse selbst.

Und in der Tat, auch hier ist viel passiert. Man kann die Auswirkungen eines Konstrukts wie dem Über-Ich natürlich empirisch nachprüfen. Heute geht man von einem Schichtenmodell des Über-Ich aus, dass man das Über-Ich nicht herzeigen oder vermessen kann, sollte uns nicht beirren, denn das Klima, die Zeit oder die Natur kann man ebenso wenig herzeigen. Man kann definieren, wie lange eine Sekunde ist und fortan damit rechnen, doch das geht auch mit dem Über-Ich. Wenn die zweite Schicht des Über-Ich fehlt, hat das ganz konkrete Auswirkungen.

Und so sind heute längst alle Teile der Psychoanalyse überprüfbar und empirischen und statistischen Erhebungen zugänglich, nicht zuletzt durch Otto Kernberg, der sich als Psychiatrieprofessor ausdrücklich als Mann der Wissenschaft versteht und als Vorsitzender der größten psychoanalytischen Vereinigung und durch seine eigene Arbeit über Jahrzehnte die Psychoanalyse und die Wissenschaft fusionierte. Wer heute behauptet, die Psychoanalyse – einzelne Fossile unter den Analytikern ausgenommen – sei unwissenschaftlich muss erklären, was er die letzten 40 Jahre gemacht hat.

Hat sich die Psychoanalyse der Wissenschaft angepasst? Gewiss, auch. Das ist der eine Punkt. Doch es gibt noch einen weiteren, erstaunlichen. Es ist ein Vorurteil, dass Freud unwissenschaftlich, also nicht zu widerlegen wäre. Angebote und tatsächlich vorgenommene Änderungen gibt es zuhauf. Um nur ein Beispiele zu nennen, Kernberg selbst:

„Ich verstehe Libido nicht als angeborenen Trieb, sondern als Resultat der Verschmelzung aller positiven Affekte und Aggression als Verschmelzung aller negativen Affekte. Das heißt, dass Freuds Triebverständnis in Anbetracht unserer heutigen neurobiologischen Kenntnisse umformuliert werden muss.“[2]

Die Anekdoten und Geschichten. Die Tatsache, dass Freuds Psychoanalyse widerlegt werden kann und zuweilen wird, zeigt bereits, dass sie falsifizierbar ist. Aber die Widerlegungen sind gar nicht der spannende Punkt, sondern eher, dass so viele Bereiche der Psychoanalyse und mit ihr assoziierte Therapieformen bestätigt wurden. Eine Methode, die einige Zeit bestenfalls anekdotisch und subjektiv galt, wirkt bis in die Gegenwart.

Die (eventuell) nicht vorhandene Kluft

Wir sprachen den dialogischen Abgleich zwischen der Sichtweise des Patienten und des psychodynamischen Therapeuten, die Phase der Klärung. Was genau meint jemand, wenn er von Liebe oder Angst spricht. Diese Klärung von Begriffen kennen wir aus der Philosophie. Für viele (mindestens die Philosophen der analytischen Philosophie) ist das – die Klärung der Begriffe – ohnehin die Definition für die gesamte Philosophie.

Auch in der Wissenschaft kennt man diese Klärung, dort heißt sie Definition. Man muss zunächst wissen, was gemeint ist, wenn man einen Terminus oder Begriff gebraucht. Das ist dann auch schon alles an Unterschieden zwischen Naturwissenschaft, Psychologie und Philosophie. Quine formuliert es so „Philosophie und Wissenschaft unterscheiden sich nach ihm [d.i. Quine – C.B.] allein durch die Allgemeinheit ihrer Fragestellungen, durch sonst nichts; ihre Methode ist dieselbe, die Philososphie atmet „the same empirical spirit that animates natural science. There is no place for a prior philosophy.““[3]

Wissenschaft in Höchstform ist längst nicht mehr das öde monologische Spiel der Untersuchung von Steinen in Bewegung, sondern eine komplexe dialogische Sichtweise, in der verschiedene Denkansätze die in sich konsistent sind, darum konkurrieren, die beste Erklärung zu sein, für die tote und belebte Natur, sowie Seele/Psyche und Geist, was auch immer das ist.

Klima, Kosmologie und Kaffee

Keineswegs ist das Spiel der Vagheiten auf die Human-, Geistes- und Sozialwissenschaften beschränkt. Der seit Jahren andauernde Streit über die Ursachen und Folgen des Klimawandels beziehen sich ja auf die Bereiche, denen man gewöhnlich Exaktheit unterstellt, ein bisschen Chemie und viel Physik. Nicht mal was Wildes, sondern die basalen Zusammenhänge von Rotation und Neigungswinkeln, aber schon wenn sich diese Größen überlagern, wird einem schwindelig.

Von der Kosmologie sprachen wir schon und der Diskussion, ob etwas überhaupt noch als wissenschaftlich bezeichnet werden kann, was sich nur auf Mathematik stützt. Doch die Verwirrung beginnt nicht erst bei den großen und größten Themen. Wer immer den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher hechtet, der führt zumindest ein abwechslungsreiches Leben.

Kaffee ist nicht gut, denn Coffein ist, wissenschaftlich erwiesen, ein Herzgift. Und schlecht für den Magen, säurelockend. Andererseits hat eine große wissenschaftliche Studie ergeben, dass Leute die regelmäßig größere Mengen Tee oder Kaffee trinken, signifikant älter werden und vor allem auch weniger an Herz- und Kreislauferkrankungen leiden. Und es fördert die Verdauung, das schützt vor Darmkrebs. Obendrein hat Kaffee viele von den guten Antioxidantien. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen schützen die vor allem Möglichen, bis hin zum Krebs, weil sie die bösen freien Radikale fangen. Also doch Kaffee. Bis man dann herausgefunden hat, wissenschaftlich natürlich, dass die Antioxidantien doch nicht so gut sind und vor allem freie Radikale gerade zur Krebsbekämpfung vom Körper gebraucht werden. Also kein Kaffee. Andererseits ist Kaffee natürlich ein mildes Antidepressivum, macht wach, setzt etwas Adrenalin frei. Und da Depressionen ja eine Volksseuche sind, kann man nicht vorsichtig genug sein, also her mit dem Kaffee. Bei alten Leuten hat er eine schlafanstoßende Wirkung und kann vor der gefürchteten Schlafapnoe schützen. Wobei wach sein und Adrenalin, das ist ja wissenschaftlich erwiesen auch Stress und das ist ja nun einer der Killer schlechthin. Aber andererseits … bin ich dann irgendwann, verrückterweise, dazu gekommen, meinen Geschmack entscheiden zu lassen. Das ist natürlich vollkommen verantwortungslos und unwissenschaftlich, wobei, nach neuester Erkenntnissen und der Sichtung aller vorhandenen Studien kaum etwas so gesund zu sein schient, wie Kaffee.

In ihrer höchsten Form spannt die Wissenschaft einen weiten Bogen und ist eine großartige Methode, die vorurteilsfrei prüft und ändert, darauf angelegt, sich immer mehr zu verbessern, dadurch, dass man mögliche Fehler mit einbezieht und an diesen lernt. Der Vorteil der Methode Wissenschaft ist nicht, dass sie in allem richtig liegt, sondern dass sie sich traut Fehler zu machen und unermüdlich nachbessert. Die wissenschaftlich-technische Revolution finden wir hier in ihrer Blüte.

Szientismus – Wissenschaft als Weltbild

Ein Magnetresonanztomograph ist Ausdruck der wissenschaftlich-technischen Revolution. © Image Editor under cc

Die Entwicklung, die wir hier erkennen können, ist interessant. Was als Methode begann, hat ein gewisses Eigenleben entwickelt und sich zu einem Weltbild ausgebaut, eventuell zu einer Zerrform der eigentlichen Idee. Der Szientismus ist nach meiner Überzeugung allenfalls mythisch-rational, da er bestimmte Ideen, die sich aus der Methode Wissenschaft ergeben, verabsolutiert und zum Weltbild mitsamt seinen dazugehörigen Prämissen erhebt.

Das Weltbild hinter der Naturwissenschaft ist „der Naturalismus„. Und schon hier beginnen mehrere Probleme, die wir hier nur grob skizzieren.

- Man kann erfolgreicher Naturwissenschaftler sein, ohne überhaupt zu wissen, dass man ein bestimmtes Weltbild vertritt. Das ist häufiger als man denkt und führt zu dem Selbstirrtum, es sei möglich nur Fakten zur Kenntnis zu nehmen.

- Es gibt zig Versionen des Naturalismus. Der schon erwähnte Philosoph Jürgen Habermas hat schon 1968 den Szientismus, die fundamentale Lesart des Naturalismus in seine Schranken verwiesen, dennoch bezeichnet er sich selbst als Vertreter eines „sanften Naturalismus“.

- Natur nicht zuletzt ist der Begriff Natur keinesfalls so klar, wie er anfangs erscheint.

Eine Welt aus empirischen Fakten?

Letzten Endes geht der Szientismus auf die Überzeugung zurück, die Welt ließe sich in objektiver Weise darstellen. Bei der Höhe von Bergen und der Zusammensetzung des Blutes mag das noch klappen, strittig wird es, wenn es um Bewusstseinsinhalte geht. Ist eigentlich das, was zwischen unseren Ohren (oder wo auch immer) passiert, irgendwann und prinzipiell objektivierbar und so für alle zu erkennen? Dies war auch Inhalt des Streits der Willensfreiheitsdiskussion.

Die Zweifel mehren sich. Selbst wenn ich die Gedanken des anderen ausgebreitet vor mir hätte, sie würden ja durch meine Weltsicht interpretiert. Ich kann dann vielleicht wissen, dass der andere beim Stichwort Weihnachten an Tannenbaum, Mitternachtsmesse und Zimtgeruch denkt, aber meine Assoziationen dazu könnten wiederum ganz andere sein als seine. Angenommen das Bewusstsein und Erleben des anderen könnte in mein Bewusstsein, per Computer eingespielt werden, dann würde dennoch all das Erleben des anderen noch immer durch meine Deutungen verzerrt. „Oh, so erlebt dieser Mensch Liebe? Darüber freut er sich?“ Und ich würde es mit dem vergleichen und das bewerten, was ich darüber denke und dabei empfinde. Vielleicht ist es einmal technisch machbar, dass man das Sosein des anderen pur und vollkommen erlebt. Aber in dem Augenblick und für diese Zeit wäre ich nicht mehr – sondern ich wäre der andere – und eine Objektivierung wäre ausgeschlossen. Alle Aspekte des Kosmos werden wir nie erfassen.

Auch die Idee, dass wir in einer Welt der reinen Fakten leben, ist illusionär. Die light Variante dieser Darstellung ist im Grunde leicht zu verstehen. Der Empirismus geht davon aus, dass wir uns zunächst in einer Welt von Rohdaten wiederfinden. Wir sehen zwei Stöcke daliegen und erkennen, dass der eine länger ist als der andere und so lernen wir was „ist länger“ bedeutet. Wir heben zwei Steine hoch, der eine wiegt mehr und wir lernen was „schwerer als“ heißt.

Das klingt nicht schlecht, ist aber problematisch, da das Erkennen von länger und kürzer, sowie leichter und schwerer bereits voraussetzt, dass man genau dieses Konzept was angeblich erst durch die konkreten Rohdaten – die Stöcke, die Steine – erkannt wurde, bereits vorhanden war. Wie kann ich den längeren Stock identifizieren, ohne bereits ein Idee von länger und kürzer zu besitzen?

Die Variante für Freaks ist diese:

„Im seinem Meisterwerk „Empiricism and the Philosophy of Mind“ beutet Sellars diese Konsequenzen seiner Einsicht, in die Signifikanz inferentieller Verknüpfungen für den Begriffsgebrauch aus, und zwar auch für Fälle responsiver Klassifikation: Nichtinferentielle Berichte, durch die Wahrnehmungszustände explizit gemacht werden, können keinen selbstständigen, unabhängig von anderen Bereichen verständlichen Bereich der Sprache bilden. Beobachtungsberichte haben zwar einen gewissen Vorrang bei der Rechtfertigung empirischer Behauptungen, nicht aber beim Verstehen. Da zum Wissen nicht nur Rechtfertigung, sondern auch Begreifen oder Verstehen des gerechtfertigten Inhalts gehört, kann es kein Beobachtungswissen ohne Inferenz geben. Man kann keine reine Beobachtungssprache oder Beobachtungsbegriffe haben und dann fragen, ob die Entscheidung ihnen einen inferentiellen Überbau zu verpassen, rational zu rechtfertigen ist. Der Fels, auf den der erkenntnistheoretische Fundamentalismus baut, ist dementsprechend seine Unfähigkeit zu erklären, was es heißt, die Signifikanz von Elementen der beobachtungsgestützten Rechtfertigungsbasis zu verstehen. Denn um einen Begriff nichtinferentiell anwenden zu können, um unterscheidend auf nichtsprachliche Reize zu reagieren, muss man andere Begriffe inferentiell anwenden können. Nur wenn die Reaktion eine solche inferentielle Signifikanz hat, ist sie begrifflich gehaltvoll. Der Gedanke eines autonomen Sprachspiels (oder Menge von Praktiken der Begriffsanwendung), in dem nur nichtinferentielle Berichte vorkommen (und sei es auch über rein mentale Ereignisse), geht komplett in die Irre.“[4]

Gewiss keine leichte Kost, aber lohnend, auch wenn man sich viele Passagen durch mehrfaches Lesen erarbeiten muss.

Der Monismus

Am Ende des Tages ist die wissenschaftlich-technische Revolution vermutlich ein riesiges Gesamtprojekt. Der wirkliche Naturwissenschaftler wird die einzelnen Hypothesen und Bausteine einer so gut wie immer komplexen Theorie vorurteilsfrei prüfen. Er agiert damit wie der Psychologe, der Psychoanalytiker oder der Philosoph. Die Methoden sind andere, der Geist ist derselbe, ganz wie Quine es darstellte.

Der aktuelle Zwischenstand ist in etwa der: Die meisten sind überzeugt, dass wir in einer Welt leben, die von Wirkmechanismen und Gesetzen der Natur durchzogen sind, die überall ihre Gültigkeit haben. Dies nennt man Monismus oder ontologischen Monismus. Ontologie ist die Lehre vom Sein (= wie es ist, wie die Dinge sind) und Monismus heißt einfach, dass wir alle in einer Welt leben. So weit, so gut.

Die andere Seite ist die erkenntnistheoretische und das heißt praktisch: Welt wird auf zig unterschiedliche Weisen erfahren und interpretiert. Die einzelnen und individuellen Interpretationen ballen sich zu Clustern, zu kulturellen Magneten oder vMemes zusammen, in denen dann eine bestimmte Lesart, wie Welt zu verstehen und das Leben zu leben ist, dominiert. Das aufzuzeigen ist die Absicht der Reihe über Weltbilder. Doch aus diesen ganz unterschiedlichen Arten Welt zu erleben, zu leben und wahrzunehmen, entstehen ganz andere, in sich geschlossene Ansätze und Weltbilder.

Am Anfang fragten wir, ob sich diese Weltbilder hierarchisch entfalten und also immer besser werden, oder ob sie einfach nur anders sind. Auf den ersten Blick spricht viel dafür, dass die nachfolgenden Weltbilder ihre Vorläufer überragen und somit besser sind. Doch der Teufel sitzt im Detail. Uns dämmert langsam, dass eine zu sehr auf Rationalität ausgerichtete Welt ins Straucheln und in Selbstwidersprüche gerät.

Philosophisch und wissenschaftstheoretisch lautet die Aufgabe, die verschiedenen Lesarten über die Welt, die erkenntnistheoretischen Ansätze, in die Idee der Geschlossenheit der Welt, den ontologischen Monismus, einzuflechten. Politisch und lebenspraktisch bedeutet es, dass wir vorhergehende Weltbilder nicht vollständig negieren und über Bord werfen dürfen, als hätten sie uns gar nichts mehr zu sagen. Wir sind vernünftige Wesen, aber eben auch affektive. Wir können Statistisken auswerten und Strategien optimieren, aber wir sind doch auch assoziativ. Das Eine über das Andere zu stellen hieße uns einiger Teile unserer Selbst zu berauben. Die Wissenschaft geht, wo sie gut ist, unbeirrt den Pfad der Erkenntnis und ist bis in unglaubliche Bereiche vorgestoßen. Die wissenschaftlich-technische Revolution hat es uns allen ermöglicht von diesen Spitzenlesitungen im Alltag zu profitieren. Der Weg der Erkenntnis, das Wahre zu suchen, ist edel. Doch möglicherweise beschreibt es nicht all unser Sein. Das Schöne und das Gute sind Alternativen.

Quellen:

- [1]Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort. [2. Aufl.] Suhrkamp, Frankfurt am Main 1973

- [2] Otto Kernberg in einem Interview zu seinem Buch „Liebe und Aggression“, http://www.schattauer.de/de/news/presse/pressemitteilungen/2014/de/20-mai.html

- [3] Peter Stemmer, Sprachanalytische Philosophie, in Borsche Hrsg., Klassiker der Sprachphilosophie, C.H.Beck 1996, S. 419

- [4] Robert Brandom, Expressive Vernunft, 1994, dt. Suhrkamp 2001, S. 154