Ein Erlebnis, was nicht jeder genießen kann. © Travis Rigel Lukas Hornung under cc

Angsterkrankungen und Angstsymptome sind die häufigsten psychischen Vorkommnisse, die Leiden auslösen, so dass sich die Frage „Bin ich zu ängstlich?“ für viele Menschen im Leben stellt. Fast jeder kennt Angst und kaum einer mag sie leiden. Wie auch, sie ist ja angstauslösend. Dabei ist unser Verhältnis zur Angst im Grunde gar nicht zu ablehnend. Einen leichten Kitzel, etwas Angst, mögen wir schon. Was sollten Geister- und Achterbahnen, Krimis oder eine gewisse Sucht nach Gefahren und Spannung im Fernsehen und der Fokus auf schlechte Nachrichten und Katastrophen für einen Sinn haben, wenn nicht uns wohlige Schauder zu erzeugen?

Manche Menschen sind Adrenalin-Junkies, sie brauchen geradezu den Kick. Für ängstliche Menschen gilt das nicht. Sie können in der Regel nicht verstehen, wie man die Angst, in die man sich selbst begeben muss, auch noch suchen kann, sondern versuchen alles, was Angst auslösen könnte, zu vermeiden. Ihr größter Wunsch ist, dass man die Angst einfach ausknipsen könnte.

Wie schön wäre es, keine Angst zu haben?

In der Phantasie wäre das sehr schön und verständlicherweise wünscht man sich das umso mehr, je mehr man unter Ängsten leidet. Aber mit den Ängsten ist es wie mit den Schmerzen, eine völlige Freiheit von Angst ist eher ein Desaster, als ein Segen. Das Leben von Menschen ohne Schmerzen ist entsetzlich und auch angstfreie Menschen haben mitunter massive Probleme, bringen sich und andere in Gefahr. Oftmals sind Psychopathen relativ angstfrei.

Die Aussage, dass Ängste einen biologischen Sinn haben, macht viele echte Angstpatienten auch nicht sonderlich glücklich, weil das ihre persönliche Angst nicht mindert. Es hilft in den Fällen, in denen jemand Angst generell für falsch oder krankhaft hält, doch die meisten ängstlichen Menschen sind in Zeiten den Internets oft gut informiert und wissen, dass Angst einen evolutionären und individuellen Nutzen hat. Angst macht vorsichtig und schützt einen davor sich in Gefahr zu begeben.

Angst wird nur dann hinderlich, wenn sie auf einmal die selbstverständlichen Dingen des Lebens betrifft. Dann beginnt man langsam an sich zu zweifeln, weil ganz plötzlich Dinge des Alltags nicht mehr praktiziert werden können, die man manchmal Jahrzehnte vorher problemlos, und ohne darüber nachzudenken, bewältigt hat. Man versteht die Welt nicht mehr, wenn auf einmal eine unsichtbare Barriere hochgezogen scheint, wenn man einen Laden betreten will. Man denkt, man sei nicht mehr normal und wundert sich, warum bestimmte alltägliche Dinge einfach nicht mehr klappen wollen, mit denen die anderen offenbar keinerlei Probleme haben.

Doch die Erfahrung zeigt, dass es eher so ist, dass Ängste weit verbreitet sind, oft gar nicht als solche auffallen und wenn sie auffallen, sie verschwiegen oder fehlgedeutet werden.

Die Ängste ganz normaler Menschen

Vielleicht kennen Sie auch Menschen, die nicht mit dem Fahrstuhl fahren oder nicht fliegen. Manche sagen, ohne sich etwas dabei zu denken, dass sie nicht alleine in große Kaufhäuser gehen, da müsse immer der Mann mit. Andere fahren kein Auto oder mögen keine Enge und meiden diese dann. Sie gehen eben einfach nicht auf Volksfeste, Konzerte oder andere Formen des „Gedrubbels“. Allerdings sehen sie das vielleicht als lästig, aber als sonst nicht problematisch an.

Aber es gibt auch andere Kombinationen. Menschen, die an sich mutig sind, vielleicht sogar bestimmte Risikosportarten betreiben, aber es dann nicht schaffen mit dem Chef zu sprechen, weil sie bestimmte soziale Phobien haben. Oder Menschen, die als sehr mutig gelten, aber Angst haben anderen die Hand zu geben, weil ihre Hände schwitzen und ihnen das peinlich ist, wodurch vor Begegnungen, in denen man jemandem die Hand geben muss, riesige Spannungen aufgebaut werden. Man kann Angst vor dem Sprechen vor anderen haben, vor Erröten, davor, dass man anfängt zu stottern oder zu schwitzen. Dennoch kann es sein, dass die gleichen Menschen vollkommen problemlos einen Flieger besteigen und keinerlei Angst vor Hunden oder Spinnen haben.

Viele Menschen reduzieren ihre Ängste, ohne groß zu merken, dass sie solche haben, mit Alkohol. Sie trinken Alkohol zur Entspannung und das klappt gut. Weil es gut klappt, ist genau das die Gefahr, nämlich sich an den Alkohol zu gewöhnen, davon allmählich mehr zu brauchen, bis der entspannende Effekt eintritt, der Rest ist bekannt. Nicht wenige rutschen über eine unerkannte Angsterkrankung in eine Alkoholproblematik, die schlimmstenfalls in einer Sucht endet. Da im Falle einer Sucht auch dann Angst auftritt, wenn man sein Suchtmittel nicht mehr bekommt, wird die eigentliche Ursache immer mehr verschleiert.

Die Angstgesamtsumme

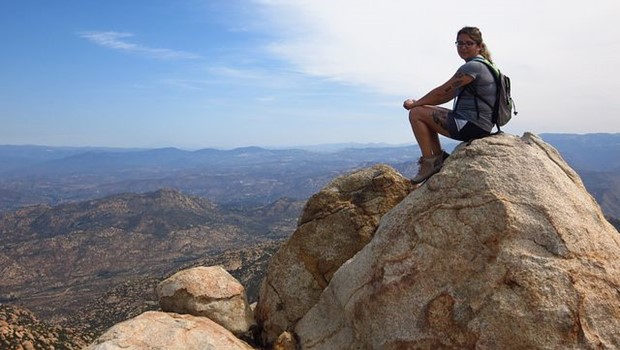

Bin ich zu ängstlich? Das relativiert sich manchmal, wenn man den Blick nicht darauf richtet, was man selbst jetzt gerade nicht kann und die anderen alle doch, sondern sich das Gesamtpaket anschaut. Wenn man beim Bergurlaub mit Freunden während der Wanderung feststellt, dass das mit den Höhenwanderungen doch keine so gute Idee war, findet man sich natürlich in einem Umfeld wieder, wo nahezu alle anderen keinerlei Probleme mit der Höhe haben. Wer von den entspannten Berggängern abends seine Türklinken desinfiziert, weil er Angst vor Keimen aller Art hat, sieht man nicht. Wer sich nicht traut, im Restaurant etwas zu reklamieren, steht einem auch nicht auf die Stirn geschrieben. Und so haben (fast) alle ihr Problem. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, wovor man alles Angst haben kann, stellt man häufig fest, dass man vor 80 %, oder sogar weit mehr Möglichkeiten aus dem großen Angstkorb, überhaupt keine Angst hat.

Manchmal wäre es gut, wir hätten mehr davon. Kennen Sie das? Sie gehen mit jemandem durch die Stadt, plötzlich bleibt er wie angewurzelt stehen, wird blass und gleichzeitig bricht ihm der kalte Schweiß aus, die Knie zittern, die Stimme wird dünn, er kann nicht mehr weitergehen, weil er auf dem Tisch eine Schachtel Zigaretten gesehen hat. Das haben Sie vermutlich noch nie erlebt und es wäre in dieser Form wohl auch zu viel, aber Angst vor Zigaretten oder Trittleitern hat kaum jemand, dafür vor Flugzeugabstürzen, Terrorismus und vergiftetem Essen.

Ängste haben immer eine irrationale Komponente. Es gibt hier keine Motten, die uns gefährlich werden könnten, trotzdem haben manche panische Angst vor den Flattertieren. Oft steht hinter der konkreten Angst eine andere. Nicht selten die vor dem Tod und in dem Fall ist es gut, sich dem irgendwann zu widmen. Oft reichen Rituale der Gesundheit die Angst so weit zu verdrängen, dass man sich vor ihr geschützt wähnt. Schließlich ernährt man sich gesund, macht Sport, meidet unnötige Risiken, geht zu Vorsorgeuntersuchungen und all das ist zwar eine Illusion, aber keine schlechte. Sie hilft uns unsere Ängste im Griff zu haben und halbwegs problemlos weiter zu leben. Der Begriff Illusion ist hier nicht abwertend gemeint, denn vieles in unserem Leben ist eine Illusion, auch Ängste haben sehr häufig einen illusionären Anteil. Unsere Illusionen müssen uns nur plausibel vorkommen und wenn wir am Leben gut und unbeschwert teilnehmen können, ist alles in Ordnung.

Unsere Rituale und unser Glaube helfen uns, die Angst klein genug zu halten, so dass sie uns im Leben nicht groß bedrängt. Doch nicht nur die Menge der Ängste fließt in die Gesamtsumme der Angst ein, auch ihre Qualität oder Intensität. Ein kurzer Schreck und eine Panikattacke, die fast immer mit Todesangst einher geht, stehen am anderen Ende des Spektrums. Bei 20 Dingen leichte Angst zu bekommen ist etwas anderes, als bei einer Begegnung Panik mit Todesangst, die Quantität ist nicht alles.

Ängstliche Menschen und Menschen mit manifesten Angsterkrankungen haben viele Ängste und eine hohe Angstqualität. Sie sind durch die Rituale des normalen Lebens nicht mehr zu beruhigen. Sie zweifeln, sind verunsichert, merken, dass all die Erklärungen der anderen sie nicht mehr in Ruhe wiegen und die Befürchtungen, dass aber dennoch etwas passieren könnte – sei es, dass doch irgendwo eine Spinne herumläuft, sie ein Infarkt trifft oder man angesprochen wird – sind für sie nicht genügend geklärt.

Die Angst vor der Angst

Wenn die Angst vor der Angst sich breit macht, ist die Situation schon halbwegs eskaliert. Man beginnt die angstauslösenden Situationen zu meiden und daraus resultiert nach der Idee der Verhaltenstherapie eine Art Selbstverstärkung. Meide ich die Situation, so geht es mir gut, konfrontiere ich mich, geht es mir erst mal schlecht. Dadurch wird ein falsches Vermeidungsverhalten verstärkt und operant konditioniert. Doch das stimmt nicht umfassend. Unsere Psyche ist nur zu einem gewissen Teil bequem und weicht aus. Ein anderer Teil funktioniert ganz anders, hat Normen und Regeln verinnerlicht, denen es nun vielleicht in der Angst nicht mehr genügt. Man ist nicht einfach nur froh, der angstbesetzten Situation entkommen zu sein, sondern man weiß, dass man nicht mehr richtig „funktioniert“. Das kann einen zusätzlich quälen, man verurteilt sich selbst, schämt sich, fühlt sich wie ein Versager, zermartert sich das Hirn und fragt, wie es dazu nur kommen konnte.

Angst ist vielschichtig und hat mitunter ein sehr individuelles Gesicht. Das bedeutet, dass die Verhaltenstherapie für viele Menschen mit Angstzuständen sehr gut geeignet ist. Umso mehr, wenn der Patient dem Therapeuten vertraut und das Konzept der Verhaltenstherapie einleuchtend und überzeugend findet. Doch wenn es so weit kommt, dass man eine Therapie in Anspruch nimmt, ist vorher schon etwas passiert.

Die Diagnose

Bin ich zu ängstlich? Nun hat man eine Diagnose bekommen, die die Sache scheinbar geklärt hat. Man hat irgendwas aus dem Formenkreis der Angststörungen. Diagnosen verändern einen Menschen. Wenn ein gesunder junger Mensch ständig Panik bekommt, schwitzt und zittert und überhaupt nicht einschätzen kann, was los ist, dann kann so eine Diagnose eine Erlösung sein. Es muss nicht zwingend akute Panik sein, auch die andauernde Selbstbeobachtung, die einen davon abhält das Leben zu genießen, weil man ständig einen unsichtbaren Mühlstein um den Hals hängen hat, ist auch auf lange Sicht ein verheerendes Gefühl. Es kann erleichtern, wenn man hört, dass die multiplen körperlichen Symptome „nur“ psychischer Natur sind. Es kann auch verstören: Ich bin doch nicht bekloppt! Die Problematik psychosomatischer Erkrankungen.

Eine Diagnose kann aber auch als Stigma erlebt werden. Jetzt bin ich krank, auch noch psychisch krank. Manche fühlen sich abgestempelt, zumal, wenn die Diagnose in relativ jungen Jahren kommt. Alte Hasen können teilweise damit umgehen, wissen es einzuschätzen. Es gibt Menschen, die zig Diagnosen bekommen haben, zu ein und derselben Symptomatik. Da wird man irgendwann gelassener. Eigentlich ist man niemand anders als gestern, aber heute ist man auf einmal ein ICD oder DSM irgendwas. Was bedeutet das jetzt, für mich? In dieser Frage muss man sich erst einmal neu sortieren.

Die sekundäre Angst

Mit sekundärer Angst ist jene gemeint, die im Rahmen anderer Erkrankungen auftritt, die den Hintergrund bilden. Primäre Ängste sind Angststörungen auf dem Boden einer leichten Traumatisierung. Der berühmte Autounfall, der es einem unmöglich macht mit dem Wagen zu fahren. Hier ist das Prinzip der verhaltenstherapeutischen Desensibilisierung schnell und effektiv. Auch bei anderen Ängsten kann es klappen, es funktioniert nur nicht immer. Andere Ängste werden von tieferen Wurzeln gespeist, oft aus der Ebene der schweren Persönlichkeitsstörungen. Oft sind das schwere, tief sitzende Formen der Angst.

Dabei ist die narzisstische Angst oft eine Angst vor dem Verlust des (phantasierten) Ansehens. Mitunter ist diese Angst so groß, dass sie die Angst vor dem Tod überragt. Das heißt, die Angst vor dem Gesichtsverlust und den erwarteten Folgen – Spott, Hohn und Entwertung – sind so groß, dass einige lieber sterben würden. Sie sind in dem Sinne nicht angstfrei, der Verlust der Bedeutung wiegt nur schwerer. Wozu noch leben, wenn man der Depp oder Loser ist? Eine projektive Identifikation, also ebenfalls eine Illusion, aber eine mächtige. Angststörungen bewegen Narzissten ab und an dazu, sich zum Therapeuten zu begeben, allerdings legen sie primär wert darauf, schnell wieder zu funktionieren und die Peinlichkeit loszuwerden.

Polar dazu ist die paranoide Angst eher ein konstantes Misstrauen in vielen Lebensbereichen, das sich zuspitzen kann, wenn es sich zum echten Verfolgungswahn ausbreitet, aber auch vorher gibt es schon die latente ängstliche Spannung und Überzeugung, dass man Ziel einer Intrige ist und die anderen über einen reden und die Welt (wenigstens der Menschen) ein schlechter Ort ist. Eine andere Variante, in der zum Teil narzisstische und paranoide Elemente gemischt vorkommen können, ist die Hypochondrie. In der harten Variante sitzt der Feind innen und Angst ist hier ein gewaltiges Thema. Nichts und niemand beruhigt einen Hypochonder für eine längere Zeit.

Aus dem Spektrum der schweren Persönlichkeitsstörungen hat die Borderline-Störung den Ruf, das größte Angstpotential zu haben. Zur Borderline-Störung gehört so gut wie immer eine generalisierte Angststörung, die oft nahezu unerträglich ist.

Haben all diese Erscheinungsformen etwas gemeinsam? Ich denke ja. Zum einen findet man bei allen eine Ich-Schwäche der einen oder anderen Ausprägung. Zum anderen einen spezifischen Wunsch nach Perfektion als einzigem, denkbaren und akzeptablen Gegenmittel, gegen die Angst. Für den Paranoiker bedarf es 100%iger Beweise, dass ihn niemand hintergehen will und die gibt es nicht, dafür sorgt sein selbst errichtetes Gedankengebäude schon selbst. Borderliner wollen auch volle Zuneigung und Zustimmungen, ertragen nirgends Zurückweisung, und der Wunsch nach Perfektion bei Menschen mit narzisstischer Störung ist legendär. Maßstab ist das Beste, Großartigste, Herausragende.

Der Perfektionismus kann auch eine offen angstvolle Seite annehmen, dann ist das Leben ein einziger Versuch, Gefahren möglichst zu vermeiden und den optimalen Weg zu finden, um nur ja nicht zu Schaden zu kommen. Wenn die oben schon beschriebene Rituale des gesunden und sicheren Lebens nicht mehr greifen, ist der Versuch der Dauervermeidung die nächste Stufe der Eskalation. Der wesentliche Unterschied ist, dass bei wirksamen Ritualen die Angst gebannt ist und man ganz normal am Leben teilnehmen kann.

Die übergroße Skepsis bringt einen dazu, ständig die Meinung der Autoritäten zu vergleichen und festzustellen, dass Experte A nicht selten das Gegenteil von Expertin B sagt und C hat noch mal eine ganz eigene Meinung. Man ist verunsichert, fragt sich am Ende wer denn nun Recht hat, ohne den entscheidenden ich-starken Weg zu finden, einfach seinen eigenen Weg durchs Leben zu gehen, in dem Bewusstsein, dass man im Leben immer Schrammen abbekommt, doch der Verzicht auf ein eigenes Leben immer die schlechtere Alternative ist. Stattdessen versucht man den gemeinsamen Nenner aller Experten zu finden und landet nicht selten in angstvoller, maximaler Einschränkung.

Kein Rückzug

Ein Ansatz, um der Angst die Stirn zu bieten ist, sich nicht zu verkriechen. Wo eine direkte Konfrontation nicht möglich ist, kann man sich beharrlich Terrain zurückerobern. Üben und immer wieder üben und sich von kleinen Rückschlägen nicht beirren lassen. Doch wie wir gesehen haben, kann man vor so ziemlich allem im Leben Angst haben. Vor dem Tod und Spinnen, Fahrstühlen und Dunkelheit, Menschenmengen und Gift im Essen, dem Chef oder Flugzeugen, die Liste der möglichen Ängste ist schier unendlich.

Bin ich zu ängstlich? Wie wir gesehen haben, gibt es Menschen, die bestimmte Ängste haben, aber im Insgesamt ihrer Psyche nicht als problematisch ansehen. Sie können bestimmte Dinge eben nicht oder nur mit fremder Hilfe, doch das ist nichts, was sie beschwert. Es fehlt das Bewusstsein eine Angstsymptomatik zu haben und das kann helfen. Wer sich jedoch fragt, ob er zu ängstlich ist, hat bereits ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass da ein Angstgrad im Spiel sein könnte, der irgendwie zu groß sein könnte.

Ein Kriterium ist immer der Rückzug vom normalen Leben. Wenn man sich immer mehr einigelt, weil man meint, dass man nur noch ein Klotz am Bein der anderen ist, am normalen Leben und am sozialen Miteinander, wie es zuvor war, nicht mehr teilnimmt, dann geht man in die Richtung zu großer Ängstlichkeit oder Angst.

Bin ich zu ängstlich? Die Gesamtsumme der Angst entscheidet und zwar die Gesamtsumme der Quantität (wovor habe ich ?) und der Qualität (Wie groß ist diese ?). Wer die Grubenfahrt ins Bergwerk oder den Urlaub im Klettersteig nicht mitmachen kann, wird sich vielleicht kurz ärgern, aber das Leben ist nicht groß beeinflusst, man kann sich weiter mit Freunden treffen und seiner Ausbildung oder dem Beruf nachgehen. Wer jedoch keinen Supermarkt mehr betreten oder gar das Haus nicht mehr verlassen kann und sich selbst nichts mehr zutraut, dessen Angst ist zu groß und sollte behandelt werden. Therapeutische Hilfsmöglichkeiten gibt es viele.

Was erwarte ich überhaupt von meinem Leben?

Sich nicht zu verkriechen und zu üben, ist die eine Sache. Doch die Frage Bin ich zu ängstlich?, sollte nicht zu einer Selbstverdammung führen, sondern eine zweite Frage nach sich ziehen: Brauche ich das? Es kann auch ein übertriebener Anspruch sein, sich keine Blöße geben und keine Schwäche haben zu wollen. Wer Bergführer werden will, sollte keine Höhenangst haben, aber wer problemlos einen Stuhl besteigen oder mit der Leiter Äpfel vom Baum holen kann, der ist sicher nicht groß im Leben eingeschränkt. Brauche ich das, was ich nicht kann, überhaupt für mein Leben?

Nicht selten sind Ängste auch Signale des Unbewussten, einmal nachzuschauen, wo man im Leben steht, ob man mit der gegenwärtigen Lebenssituation im tiefsten Inneren zufrieden ist. Wie wir sahen, ist gerade bei Ängsten eine gewisse Unsicherheit zu finden, was die eigene Lebensführung angeht, man traut sich nicht, seinen Weg im Leben zu suchen, zu finden und zu gehen. Ängste fordern einen auf, hier hinzuschauen und sich selbst Rechenschaft abzulegen: Was erwarte ich überhaupt von meinem Leben? Das ist so eine Frage der Lebensbilanz und Ängste zeigen oft, dass man über den eingeschlagenen Weg noch einmal nachdenken sollte.

Das Hilfsangebot ist groß, dennoch sind Ängste sehr häufig. Problematisch ist es für Menschen, denen scheinbar nicht zu helfen ist, weil die besten Therapien nicht greifen. Dieser Gruppe von Menschen widmen wir einen eigenen Beitrag im zweiten Teil der Reihe.