Es ist schon keine Besonderheit mehr, dass auch die Frage ob wir zu viele Menschen auf der Welt sind sehr kontrovers und emotional behandelt wird. Die einen sprechen bereits seit Jahrzehnten von einer Überbevölkerung, jedoch legt dieser Begriff schon fest, was im Grunde nur als Frage im Raum steht, nämlich ob wir zu viele Menschen auf der Erde sind und wann man berechtigt davon sprechen darf.

Eine der noch nicht gelernten Lehren der Zeit ist, dass die Klärung der Frage, wie es denn nun wirklich ist und folglich wird, im Grunde kaum bis gar nicht zu beantworten ist. Das verstört, weil viele noch immer die Idee im Kopf haben, wenn man sich mal einen Nachmittag lang Zeit nimmt und sich alle Daten und Fakten anschaut, dann könne man sich einen ausreichenden Blick über die Gesamtlage verschaffen und wenn nötig, korrigierend eingreifen. Und wenn es nicht der eine Nachmittag ist, dann eben ein Wissenschaftskongress, Weisenrat oder ein Supercomputer, aber man denkt, dass man die eine richtige Lösung finden wird.

Vermutlich ist das etwas zu optimistisch, unterkomplex und überholt, da die Faktoren, die wir berücksichtigen müssen ebenso zahlreich wie variabel sind, so dass sich eher ein chaotisches oder dynamisches als ein stabiles und schon gar kein starres System ergibt.

Die Sicht starrer und stabiler Systeme

Wir finden eine merkwürdige Allianz bei denen, die von einer definitiven Überbevölkerung ausgehen und denen, die das definitiv ausschließen. Der Klassiker Ersterer ist Thomas Robert Malthus, der von einer immer weiter und sogar exponentiell ansteigenden Bevölkerungszahl ausging und die Menge der verfügbaren Nahrung dagegen hielt, die bestenfalls linear wächst. Die Menschen können mehr werden, das Land nicht, also gibt es irgendwann eine Knappheit der Nahrungsmittel, die sich in entsprechender Preisentwicklung niederschlägt und daher auf das Pro-Kopf-Einkommen, das absinkt.

Letztlich ist Malthus‘ Sicht aber auch nur ein Spezialfall der Grundidee, dass unendliches Wachstum sich nicht mit endlichen Ressourcen verträgt und so finden wir eine Allianz von einigen Wirtschaftsvertretern und einigen Vertretern einer ökologischen Sicht, vereint in der Idee, dass wir früher oder später zu viele Menschen auf der Welt sind. Denn nicht sämtliche Rohstoffe und Ressourcen der Erde sind nachwachsend oder wenn sie es sind, dann oft so langsam, dass wir davon nicht profitieren.

Erstaunlicherweise sitzen aber nicht nur die Vertreter der pessimistischen Sichtweisen in einem Boot, sondern auch diejenigen, die die Idee der Überbevölkerung ablehnen. Denn auch das sind gute Argumente: Wer will sich anmaßen, eine Aussage über die richtige Zahl an Menschen zu machen? Ideen des bevorstehenden Weltuntergangs sind vermutlich so alt wie die Menschheit, wer all diese Ideen überlebt hat, ist ebenfalls die Menschheit.

Denn in einem haben die Optimisten Recht: Der Fortschritt ist kaum aufzuhalten und gerade in Krisenzeiten finden Menschen sehr häufig zu neuen Lebensformen, zudem wird die Effizienz der Nahrungsproduktion immer größer, vielleicht liegt die Mischung der Zukunft ja in gentechnisch designtem Superfood und Insekten als Teil der Normalspeise. Dann bräuchten wir keine ausgedehnten Ackerflächen mehr, sondern Labore und Massenindustrieanlagen in denen gesundheitlich und geschmacklich optimierte Nahrungsmittel hergestellt werden. Diejenigen, die heute die Nase rümpfen, tun dies vor dem Hintergrund ihrer sozialen Gewohnheiten, doch die können sich rasant ändern, denken wir nur daran, wie das Internet unser Leben im Sturm erobert hat.

Auf dieser Basis ist es durchaus denkbar, dass die Menschen genau das tun, was sie immer schon taten und unübertroffen gut können, nämlich sich in kurzer Zeit an neue Bedingungen anpassen und ihren gesamten Lebensstil ändern, wobei es eher zu einer Ausdifferenzierung, also vielen Ansätzen kommt. Noch heute gibt es nahezu archaisch lebende Menschen, Nomaden, Hirten, Jäger und Sammler, aber eben auch Sesshafte und Menschen, die sich um die Nahrungsmittelproduktion keine Sorgen machen und bei denen diese basalen Themen im Alltag keine Rolle spielen, was nahezu alle Menschen in den Ländern der westlichen Wertehemisphäre betrifft.

Die Optimisten setzten dabei letztlich ebenso auf die Idee, dass es die Möglichkeit der Optimierung, Verbesserung und Anpassung immer weiter gehen und wir der Katastrophe immer um eine Nasenlänge voraus sein werden, wie die Pessimisten, die aufgrund anderer, aber genau so in die Zukunft ausgedehnter Faktoren, nur eben mit anderen Vorzeichen, denken, das Ende sei längst beschlossene Sache.

Man kann nicht alles beliebig verändern

Gegen den Optimisten spricht der Einwand, dass der Mensch zwar anpassungsfähig ist, aber nicht beliebig. Dem reinen Überleben steht ja der Wunsch nach Wohlstand gegenüber, wie wollen nicht einfach nur irgendwie durchkommen, sondern unser Ziel ist mehr Wohlstand, nach Möglichkeit für alle und eine hinreichend gute Lebensqualität, die nur zum Teil mit materiellem Wohlstand verbunden ist.

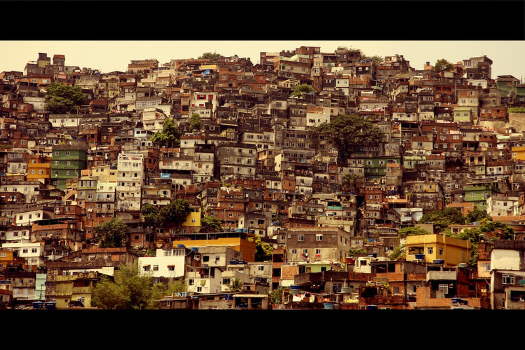

Denn nicht nur die Anzahl der Menschen hat sich in den letzten 200 Jahren dramatisch geändert, auch die Lebenserwartung, der Kalorienverbrauch, weil die Menschen größer und dicker geworden sind. Sie brauchen außerden auch Platz zum Leben, Arbeit und wenn sie unter grauenhaften Bedingungen in Slums hausen und Arbeiten nachgehen, die kaum zum Überleben reichen, so ist das nichts, was uns befriedigen kann.

Dazu brauchen wir Wasser, saubere Luft und Bedingungen in denen es sich überhaupt leben lässt, irgendwo ist da eine Grenze erreicht. Hinzu kommen wachsende Müllberge und größere Teil der Welt die unbewohnbar werden. Wenn es in einer Vielzahl von Ländern so heiß geworden ist, dass man dort unter normalen Umständen nicht mehr leben kann, dann ist es zwar theoretisch denkbar, dass dies durch Gewächshäuser und Klimaanlagen dennoch geht, aber diese verbrauchen Unmengen von Energie, was den Klimawandel aller Voraussicht nach weiter anfacht und natürlich wäre es super, wenn in der Idealversion der dann deutlich höhere Energieverbrauch durch regenerative Energien gedeckt würde, aber bei allem Optimismus muss die Frage erlaubt sein, ob diese Szenarien noch so realistisch sind, dass man guten Gewissens drauf bauen kann, dass es auch ziemlich wahrscheinlich so kommen wird.

Gerade die letzte Zeit hat uns aber eines Besseren belehrt. Schneller als man denkt, können sich tiefgreifende Veränderungen ergeben und ob man nach der Corona-Krise so ohne weiteres wieder auf Normalbetrieb umstellen kann und wird, ist doch eher zweifelhaft. Selbst wenn die Pandemie immer beherrschbarer wird, wird es noch Jahre lang neue Brandherde geben, die immer wieder aufflackern, die den Motor der Weltwirtschaft stocken lassen und auch sonst nichts mehr so unbeschwert werden lässt, wie vor Covid-19.

Die einen trauen sich nicht mehr zu Großveranstaltungen und was die anderen erleben, ist nicht mehr das, was es war. Wir werden den Umgang mit dem Virus, samt neuer Kenntnisse, wie wird demnächst, schneller, besser und routinierter reagieren können in den Alltag unserer Gesellschaft einbauen, aber unsere immer komplexeren und vernetzteren Systeme werden auch immer störanfälliger.

Dazu kommt, dass das was die einen als unerlässliche Notwendigkeit ansehen und was mitunter das Zentrum ihres Lebens ausmacht, von anderen ganz und gar nicht so gesehen wird. Eine Einheitsdenk- und -lebensweise ist nicht wünschenswert und der noch mehr durchoptimierte Menschen, der sich allen neuesten Bedürfnissen anpasst und sich mitunter sogar noch biologisch ‚optimiert‘ muss sich irgendwann ernsthaft die Frage gefallen lassen, ob und bis wohin er noch Mensch zu nennen ist.

Wenn sich das Menschsein so dramatisch verändert hat, dass es mit dem was wir heute Menschen nennen nichts mehr zu tun hat, dann ist der Mensch – das was der Begriff bezeichnet – ausgestorben, selbst wenn eine neue Menschheit weiter existiert. Wie gut oder schlecht das ist, darüber darf man streiten, sollte aber bei all dem nicht vergessen, dass unseren Anstrengungen einzig und allein uns gelten und sei es über Bande. Wer davon angefressen ist, wie wir mit Tieren umgehen, der hat immer auch einen ethisch motivierten Leidensdruck und den meisten wird klar sein, dass ‚die Natur‘ uns nicht braucht, aber anders herum ist das keinesfalls so.

Es gibt zwar die Ansicht dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, was die weise Ordnung der Natur stört, aber diese Position ist insofern hoch problematisch, weil wie vorgibt, mehr über die Spielregeln der Welt zu wissen, als sie tatsächlich weiß. Wir wissen einfach nicht, wo die Reise hingeht und was das alles soll. Wer behauptet er wisse, qua höherer Einsicht, dass der Mensch im Grunde nur stört, muss auch die Sicht zulassen, dass jemand, qua höherer Einsicht, meint, dass jeder Mensch genau an den richtigen, ihm göttlich, karmisch oder sonst wie vorherbestimmten Platz gestellt wurde.

Das dreifache Wohlstandsparadoxon

Die Slums der Welt gleichen sich überall, hier die dunklen Ecken von Kairo … © Michał Huniewicz under cc

Wir wollen keine Welt in der Kinder verhungern, Menschen in dem Elend von Slums leben, bettelarm sind oder unter unsäglichen Bedingungen arbeiten müssen. Wir wollen auch die Umwelt nicht vergiften, die Atmosphäre aufheizen und unseren Kindern, Enkel und Ur-Enkeln auch kein Trümmerfeld hinterlassen, auch Menschen ohne eigene Nachkommen verachten ja nicht die kommenden Generationen.

Das erste Paradoxon des Wohlstandes ist nun, dass es gute Gründe gibt, ihn für alle anzustreben, auf der anderen Seite ist es genau dieser Wohlstand, der die Welt zerstört. Die meisten Menschen, die in Armut leben, haben einen ökologischen Fußabdruck, der für die Welt nicht schädlich ist, so gut wie alle Menschen aus fortschrittlicheren Ländern haben einen, der die Welt in die Knie zwingt. Es kann aber kaum unser Ziel sein, dass alle Menschen in Armut leben, damit es allen gut geht, denn Menschen in Armut haben kein gutes Leben. Sind wir also zu viele Menschen geworden? Vielleicht, aber damit kaufen wir uns – neben anderen Problemen, die sich darum drehen, wie man die Weltbevölkerung denn nun so reduzieren soll, dass nicht mehr Leid erzeugt als vermieden wird – gleich ein weiteres Paradoxon des Wohlstandes ein.

Mehr Wohlstand bedeutet in aller Regel weniger Kinder, von daher sollten wir also doch wieder ein Interesse an mehr Wohlstand für alle haben, nur bedeuten weniger und gebildetere Kinder dann auf lange Sicht wieder, dass die Menschen, die älter werden nicht ausreichend gepflegt und im Alter versorgt werden, dass ist das Problem, was wir aktuell bei uns sehen können. Es gibt nicht genügend Arbeitskräfte in der Alten- und Krankenpflege, importieren wir diese aus anderen Ländern, kommt es dort zu sozialen Verwerfungen, von denen man kurzfristig profitiert, die aber mittelfristig ebenfalls zum Bumerang werden. Und ob bezahlte Kräfte ein Ersatz für eigene Familien sind, steht noch mal auf einem anderen Blatt, so dass die Formel oft lautet mehr Wohlstand = weniger Kinder = ein weniger gutes Leben im Alter. Jedenfalls unter den gegenwärtigen Bedingungen.

Das führt zum dritten Wohlstandsparadoxon, das darin besteht, dass wir, wenn wir wirklich wollen, dass es uns gut geht, im Grunde dafür sorgen müssen, dass es anderen auch gut geht. Das ist eine an sich schöne Erkenntnis, aber eine, die nicht so gut zum Weltbild vieler Menschen bei uns passt, die erst einmal sich hinreichend absichern möchten und wenn dann noch etwas übrig bleibt, mehr oder weniger gerne etwas abgeben. Die gelernt haben, dass es mir nur gut gehen kann, wenn es anderen schlechter geht.

Von gefühlten Freiheiten und Rechten

Wir sind oft sehr feinfühlig, wenn es um unsere Freiheiten und Rechte geht. Mehrmals im Jahr in den Urlaub zu fahren, neuerdings gerne auch mit Kreuzschiffen, das erscheint manchen schon als eine Art Grundrecht. Mit katastrophalen Folgen für das Klima, aber wir haben immer noch mehr Mechanismen wegzuschauen, als dies wirklich zu sehen und unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Wir werden immer mobiler und wollen es werden, andere Teile der Welt auch. Vielleicht geht alles gut und wir fahren am Ende alle mit Ökostrom aus regenerativen Energiequellen, das wäre ein echter Meilenstein, aber es wird schon recht eng.

Dazu kommt, dass unsere Lebensweise von Urlauben, weltweitem Handel, globalisierter Produktion und Geschäftsreisen, wie wir aktuell erleben, die Gefahr von Pandemien dramatisch erhöht. Sind von der gesamten Geschichtsschreibung bis zum 19, Jahrhundert 25 Epidemien- und Pandemien überliefert (auch wenn vielleicht nicht alle erfasst wurden), so sind es im 19. Jahrhundert allein schon 12, im 20. Jahrhundert dann 17 und in unserem bis 2020 schon 25.[1] Kein so richtig guter Trend. Wir haben ungleich bessere medizinische und logistische Möglichkeiten, aber diese Logistik bringt wiederum andere System an den Rand, wie wir gerade ebenfalls erleben.

Die Entwicklung der Wirtschaft ist unklar, der Motor ruckelt, eine lange und tiefe Krise sehen durchaus viele, was wiederum für die Renten und privaten Vorsorgen eifriger Sparer nichts Gutes heißt. Auch hier ist eine Punktlandung denkbar, denn ein vornehmlich auf Wachstum basierendes Wirtschaftssystem erscheint vielen ohnehin überholt, nur fühlen sich dann wieder viele Menschen um ihr Lebenswerk betrogen. Und Seuchen im Jahrestakt sind nun auch keine helle Freude, das alles hebt die Stimmung nicht.

Das Trinkwasser wird knapper, der Müll dafür immer mehr und in den meisten Fällen sind diejenigen, die den größten Schaden verursachen nicht diejenigen, die den größten Schaden erleiden. Auf längere Sicht bleiben jedoch auch die reicheren Länder nicht verschont, wir sehen die braunen Wiesen schon, wir spüren die heißen Sommer, Covid-19 lehrte auch uns das Fürchten, die Folgen spüren wir alle.

Die Geschichte ist offen. Versuchen wir alle schnell noch unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen, weil der Mensch eben so ist? Die Meinungen gehen auseinander. Viele Menschen meinen es ernst und leiden darunter, dass sie gerne würden, aber keine hinreichenden Angebote finden. Ob die #MeToo Debatte, die aktuellen Proteste gegen Rassismus oder die Fridays for Future Demos, eine Skepsis gegenüber einem Wirtschaftssystem, das auf Wachstum setzt, es brodelt etwas, in der westlichen Welt, was insofern gut ist, weil wir in vielen Bereichen zu den größten Verursachern von Missständen gehören und zugleich ein erwachendes Problembewusstsein besitzen.

Wie viel ist zu viel?

Wann wir definitiv zu viele Menschen sind, kann nicht beantwortet werden, denn es kommt nicht allein auf die Anzahl der Menschen an, die auf der Erde leben, sondern in erster Linie darauf, wie wir leben. Sollten demnächst die meisten Chinesen, Inder und Afrikaner Autos mit Verbrennungsmotor fahren, vermehrt Reisen, Heizungen und Klimaanlagen benutzen, könnte es sein, dass wir heute schon zu viele sind, was zur Folge hätte, dass viele Menschen bald darunter leiden müssten. Aber mit welchem Argument will man es ihnen untersagen?

Wenn wir einen Bewusstseinssprung schaffen und sich schon mal in der westlichen Wertewelt vieles ändert, hätte das zum einen den direkten Effekt, dass viele der Hauptverursacher problematischer Verhaltensweisen sich verändern. Zudem geht noch immer eine Sogwirkung vom Westen aus, die sich abschwächt, aber noch ist sie vorhanden. Dass wir die Aufgabe hätten, die Welt zu bekehren, glauben wir inzwischen selbst immer weniger, aber man kann versuchen ein Vorbild zu sein.

Dass auch wir zunehmend leiden, ist insofern eine Chance, weil sich diejenigen ändern können, auf die es ankommt. Wenn andere Menschen Probleme haben, wird die Welt enger, ganz buchstäblich. Das kann uns insofern nicht egal sein, weil wir uns vor den Migrationsbewegungen fürchten. Ein weiteres Mal liegt es im eigenen Interesse, dass es anderen gut geht. Die Alternative wäre, die Grenzzäune immer höher zu ziehen und immer verbissener zu verteidigen, nur kann man nicht so lange in einem moralischen Widerspruch leben und die Nachteile würden auch hier die Vorteile überwiegen, jedenfalls für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung.

In einer enger werdenden Welt gilt mehr denn je, dass wir uns um andere kümmern müssen, wenn es uns gut gehen soll. Gleichzeitig wollen wir unseren Lebensstandard aber auch nicht weiter einbüßen.

Warum sollte es überhaupt zu einem Bewusstseinswandel kommen?

Unser Wissen schreitet voran, auch unsere moralisches Empfinden/Gewissen scheint unter der Vielzahl der gelebten Selbstwidersprüche inzwischen zu ächzen. Gründe für einen Wandel unserer Lebensweise drücken aber im Moment auf nahezu allen Ebenen des Bewusstseins durch. Es dämmert, dass wir überall von einander abhängig sind, ob wir es nun unter dem Aspekt der Migration (ob aus nationalistischen oder humanistischen Gründen), unter wirtschaftlichen oder ökologischen Aspekten betrachten, allein faschistische Modelle vom großen und ewigen Kampf – aus dem man dann nicht mehr heraus findet – scheinen eine Alternative zu sein.

Einschränkend ist hier die Verabsolutierung einer Idee, aber immer mehr Menschen sind heute schon zu einer Gesamtschau fähig, ihre Stimmen werden lauter und kräftiger und sie haben ganz einfach oft die besseren Erfolge. Autokratie und ignorante Selbstherrlichkeit hat sich in der Corona-Krise nicht bewährt, dafür aber gleich noch mehrere Probleme im Schlepptau offen gelegt.

Kurz und gut, die Welt, wie wir sie kannten funktioniert nicht mehr so richtig überzeugend. Viele werden die Sehnsucht verspüren, zu dem unbeschwerten Zustand zurück zu kehren, der die Vor-Corona-Zeit kennzeichnete, aber so unbeschwert wurde der zu der Zeit gar nicht erlebt, sondern als eine Zeit nagender Unzufriedenheit, hoch emotionaler Debatten und einem hohen Aggressionspotential.

Wie lange müssen wir denn zurück spulen, um eine Zeit zu finden, in der alle zufriedener waren? Einerseits muss man bei solchen Fragen vorsichtig sein, weil jede dazu neigt, die eigene Kindheit und Jugend zu verklären, als eine Zeit in der alles noch so schön und unbeschwert war, andererseits ergibt sich aus den Aussagen und realen Daten überhäufig das Bild, dass die 1970er und 80er Jahre im deutschen Westen eine goldene Zeit waren. Eine Zeit ohne Smartphones, ohne Mehrfachreisen an alle nur erdenklichen Orte, es gab deutlich weniger Autos, mit deutlich weniger PS, im Fernsehen gab es noch Sendeschluss, vor allem aber einen kollektiven Zukunftsoptimismus und die realistische Option, dass ein Alleinverdiener, der nicht mal Akademiker sein musste, eine Familie sehr gut ernähren kann. Fast alle gesellschaftlichen Indikatoren, wie die Wahlbeteiligung, zeigen, wie groß die Zufriedenheit war und vieles von dem, was heute als Selbstverständlichkeit angesehen wird, galt als Besonderheit und wurde gewertschätzt. In dieser Zeit ist der eigentliche Mainstream langsam zerfallen und das Besondere wurde zum Zentrum des Lebens und der Ansprüche. Der Ödipuskomplex wurde weniger gelebt, es gab also Veränderungen Innen und Außen.

Wir können die Zeit nicht zurück drehen, niemand wird auf sein Smartphone verzichten, es täte der Welt gut, wenn wir bessere Mobilitätskonzepte hätten und auch mit deutlich weniger Informationsinput haben wir in nicht allzu ferner Vergangenheit sehr gut gelebt … vermutlich besser als heute. Vergessen wir die inneren Bereiche von Psyche und Kultur nicht. Die Zeiten für einen neuen Aufbruch stehen im Grunde günstig, weil der ‚Weiter so‘- Modus in der Krise ist.

Übertrieben oder Überfällig?

Der Bewusstseinswandel wird fundamental sein und wenn er gelingt, ist die Welt nicht mehr zu klein, wir werden vermutlich noch mehr Menschen auf der Welt haben und sie werden besser leben, weil Wohlstand anders als nur über Konsum, Status und Besitz definiert wird. Sehr viele Menschen sind reif sich erneut die Fragen zu stellen:

- Was ist mir wichtig?

- Warum ist mir das wichtig?

- Will ich damit etwas anderes erreichen oder verbergen?

Das sind keine unerreichbaren Reflexionsleistungen und statt diverser Umwege kann man vieles auch direkt angehen. Wer eine Beziehung will, will eine Beziehung. Wenn man meint, diese erst eingehen zu dürfen, wenn er einen bestimmten Status vorweisen kann, macht womöglich sehr lange Umwege. Dass Einkommen oder sozialer Status dann auch noch eine Rolle spielen kann, ist eine Sache der Absprache zwischen den Partnern, aber als Voraussetzung für Beziehungen reicht im Grunde die Liebe, alles andere sind künstliche Hürden.

Die Fundamente des Glücks sind intakte Beziehungen, einen Sinn im Leben zu finden, Gesundheit und ein Wohlstand, der einem ein gesundes, selbstbestimmtes Leben und die Möglichkeit zur kulturellen Teilhabe ermöglicht, sowie eine soziale Rolle mit der man selbst und andere einen gewissen Wert verbindet. Das alles ist zum Greifen nahe und es liegt mehr als wir glauben (wollen) an uns, indem wir einfach zugreifen und das was glücklich macht direkt ansteuern.

Da intakte Beziehungen, Sinn und dergleichen zum eigenen Glück gehören, wird man über kurz oder lang ein weiteres Mal finden, dass es einem selbst gut geht, wenn es anderen gut geht. Egoismus und Aggression sind nicht die bessere Strategie, das wissen wir längst.

Das macht den Platz auf der Erde wieder größer, vor allem aber werden immer mehr Menschen davon berichten können, dass der Durchbruch zu neuen Werten und einer veränderten Lebensweise keine Einschränkung, kein Verzicht oder gar Verbot ist. Vielleicht haben dann 10, 12 oder sogar 20 Milliarden Menschen auf der Erde Platz, weil dann im positiven Sinne ein Aspekt oder Bereich den andere mitreißt. Aus Abwärtsspiralen werden Aufwärtsspiralen, auch hier.

Andernfalls kann es sein, dass wir das Limit schon überschritten haben, die Zahl der Krisen weiter steigt und wir immer neue Frustrationen erleiden: Seuchen, Wirtschaftskrisen, Aggressionen im Übermaß, Überwachungsstaaten und eine vermüllte und vergiftete Welt, in der man nicht leben will.

Die Frage, ob wir zu viele Menschen sind, ist unentschieden. Der nüchterne Blick aus der Ferne, der entscheidet, wie es denn nun wirklich ist, die manchmal überbetonte Sachlichkeit ist Schnee von gestern, eine Position, die aus Irrtümern konstruiert ist, was im Umkehrschluss heißt, dass das Spiel offen ist und wir alle Mitspieler sind. Es liegt an uns, ob wir eine bessere Welt hinbekommen und es liegt weit mehr daran, dass man sich traut die richtigen Fragen zu stellen, seine Vision von Welt selbst zu leben, anstatt Ausreden zu suchen, warum gerade ich, gerade heute, gerade das nicht kann. Die richtigen Fragen und die direkten Wege, meine Werte und Visionen zu leben, ist ebenso wirksam und direkt, wie ein Umstieg aufs Fahrrad oder Sonnenkollektoren auf dem Dach. Alles Dinge, die man machen kann und vielleicht sollte, aber der andere Schritt sollte nicht vergessen werden und ein schöner Indikator, den man ernst nehmen kann und sollte, ist die eigene Lebenszufriedenheit.

Eine schönere, gerechtere und bessere Welt verträgt mehr Menschen und wenn Frauen es selbst bestimmen können, bekommen sie weniger Kinder, was dann langfristig das Bevölkerungswachstum bremst, eine Tendenz die heute schon zu sehen ist, weil wir global betrachtet (mindestens) zwei gegenläufige Trends haben. Fortschritte zum Besseren für weite der Teile der ärmeren Teile der Welt, aber eine wachsende Verelendung sehr armer Menschen, sowie eine Regression der Mittelschicht in vielen Bereichen, die heute in den privilegierten Ländern schlechter leben als vor 40 bis 50 Jahren, etwas, was wir sofort ändern sollten und können.

Die Schaffung einer besseren Welt, ausgehend von dem was die Menschen tatsächlich auch glücklich macht, entscheidet darüber ob wir zu viele Menschen auf der Welt sind. Im Augenblicklich fühlt sich die Welt eher zu eng an, mit einer Zwangsdistanz, die viele immerhin lehrt, wie wichtig uns die anderen sind. Sorgen wir uns um sie, dann geht es uns bald wieder besser. Nur reicht es nicht, diesem Punkt einfach zu glauben, man muss ihn verstehen, wenn man sich in der Nähe befindet, dies verstehen zu können. Der Lohn ist auch hier ein doppelter, denn hat man es verstanden, ist das eigene Leben postwendend ein sehr sinnvolles.