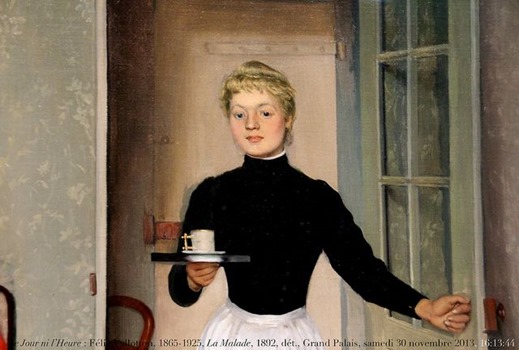

Die Dienstmagd

Die soziale Rolle der Dienstmagd kann eine Flucht vor eigenen Talenten und Stärken sein. © Renaud Camus under cc

Die Dienstmagd ist für Philosophen oder Politikertypen wie geschaffen. Ihr Programm ist nicht die Fokussierung auf das große Granze, sondern auf das Kleine und Behagliche und die alltäglichen Beziehungen. Schau stets auf andere, ist oft ihr Lebensmotto, wenn es denen gut geht, hast du alles richtig gemacht. Die Abhängigkeit von Lob und Anerkennung durch andere ist maximal, was sie oft anspornt, ist, wenn sie das Lob nicht erhalten. Dann verdreifachen sie ihre Anstrengungen, häufig bis zur Selbstaufgabe. Wo Liebe ausfällt, weil man sich selbst nicht für lebenswert hält, ist nützlich zu sein der beste Ersatz. Wenn schon nicht geliebt, dann wenigstens unverzichtbar.

Dahinter steckt ein eher depressives Weltbild, aus dem man überraschenderweise oft gar nicht raus will. Die stille Überzeugung es nicht wert zu sein, dass man sich mit mir abgibt, geschweige, aufrichtig geliebt zu werden, sitzt oft tief, weil sie früh und häufig eingeübt wurde. Das Leben als Heldenreise ist da längst keine Option mehr, was in dem Moment in Ordnung ist, in dem man die Rolle der Dienenden dankbar annimmt, weil man sie nicht als Verzicht auf eine eigene Freiheit, sondern als höchste Vollendung eigener Freiheit sieht. Äußerlich kann das sehr ähnlich sein, innerlich ist es das nicht und die Aufgabe von Therapeuten ist es, den Betreffenden auf den Zahn zu fühlen und zu klären, ob sie nicht unter ihren Möglichkeiten bleiben. Das ist oft ein Akt der Selbstbestrafung, ein freiwilliger Akt des Dienens kann hingegen durchaus etwas Befreiendes haben.

Der Sonderfall: Sie kennen meinen Mann nicht

Ein hartnäckiger Verzicht auf die eigene Freiheit ist auch die Variante: „Alles was Sie sagen stimmt und ich sehe das auch ein, nur, Sie kennen meinen Mann nicht.“ Der Mann steht auch hier stellvertretend, für andere Despoten, dies kann auch mal eine Frau sein. Gemeinsamer Tenor: Interessante Erzählung, leider ist bei uns alles anders. Das kommt oft sehr unterwürfig daher, hat allerdings auch eine arrogante Note. Dass nämlich der Therapeut sicher was von seinem Fach versteht und anderen damit auch sicher helfen kann, nur das eigene Soziotop funktioniert nun leider ganz anders und da kann man die herkömmliche Psychologie vergessen. Denn er ist so ganz anders, als alle. Er hat gesagt, dass er mich irgendwann findet und dass ich ihm nicht entgehen kann. Und damit wird er zum Übermenschen, der keinerlei Regeln unterliegt, den nichts und niemand verstehen kann und der sich von niemandem beeindrucken lässt. Und die einzige und beste Version, die es scheinbar gibt, ist gute Miene zum bösen Spiel zu machen und den Dämon zu besänftigen.

Wer nicht mehr mitspielt, verändert das System. Das geht nicht über Nacht und ist kein Selbstläufer. Ich bin nicht jetzt mal eben selbstbewusst, wenn ich es 40 Jahre lang nicht war, aber man kann lernen Grenzen zu setzen und zeigen, dass es nicht kostenfrei zu haben ist, wenn diese Grenzen überschritten werden. Die Psyche des dominanten Parts in asymmetrischen Beziehungen ist nicht tief und unergründlich, sondern oft leicht durchschaubar. Es sind unausgesetzte Machtdemonstrationen, in denen der Dominante betont, wie wenig er den anderen braucht und wie froh der sein kann, jemanden, wie den Dominanten zu haben. Eigenartigerweise ist die Angst bei dem, der so unendlich besser ist erheblich, das kleine und dumme Anhängsel zu verlieren. Auf der ersten Blick erstaunlich, aber eine häufige Kollusion. Aber auch das ist etwas, was man immer wieder einüben muss um es sehen zu lernen und hier Veränderungen zu erzielen. Zugleich ist es ein Bereich, bei dem Psyche und Realität einander überlappen und nicht ausschließen.

Endlos lange Monologe I

Es gibt eine Sorte Monologe bei denen Patienten in sich zusammengesunken, mit leiser und monotoner Stimme erzählen, wieso das alles ganz schrecklich ist, man immer Pech hat und dass man ja auch weiß, dass man anderen zur Last fällt und eigentlich sogar auf die Nerven geht und dass einem das auch unendlich leid tut, das einen aber letztlich noch mehr runter zieht und so geht es dann immer weiter und weiter. David Foster Wallace hat das in „Kurze Interviews mit fiesen Männern“ in „Die depressive Person“ auf über 40 meisterhaften Seiten entfaltet. Eine sich immer wieder selbst befeuernde Endlosschleife, in der nicht geduldet wird, dass Hilfe in irgendeiner Art überhaupt möglich ist und in trüben Endlosmonologen, die haarklein belegen, warum das nicht geht, sich immer tiefer in den Sumpf reitet.

Der Sinn der Psychotherapie besteht hierbei darin, die Lust am schleichenden Untergang in eine Lust am Leben zu verwandeln, was Geduld und eine Toleranz gegen Frustrationen erfordert und einen Stein neben den anderen setzt, aber die Mühe lohnt sich. Auch hier geht es darum jemandem klar zu machen, dass es um ihn geht, was genau dann schwierig wird, wenn der Betreffende bereits diese Vorstellung als etwas empfindet, was ihm überhaupt nicht zusteht. Mir ist nicht zu helfen und wenn doch, gibt es doch bestimmt jemanden, der die Hilfe dringender braucht, als ich.

Endlos lange Monologe II

Es gibt andere endlos lange Monologe in denen der Patient durch viel Gerede verdeckt – und oft ist dem Patienten das selbst nicht bewusst – dass er eigentlich nichts sagen will. Er ergeht sich in Schilderungen über die allzu komplizierten Beziehungen und Wechselfälle des Lebens und verheddert sich derart in Kleinigkeiten und Banalitäten, dass dabei oft völlig verwischt wird was denn nun das Problem ist, wo der Betreffende weiter kommen und was er nun genau wissen oder klären will.

Auch das ist eine Art des Ausbruchs aus der ungeteilten Aufmerksamkeit, einer kostbaren Zeit, die man so nie wieder im Leben vorfindet und die man im besten Fall konzentriert nutzen sollte, statt sie mit Belanglosigkeiten zu füllen. Der Sinn der Psychotherapie besteht in diesen Fällen darin, intolerant gegenüber dieser Art von Zeitverschwendung zu sein und anzusprechen, dass es sich um eine solche handelt. Mit dieser Deutung provoziert man eventuell Hemmungen oder Ärger und das ist gut, denn beides kann man erneut deuten und so kommt man schrittweise zu dem, um was es eigentlich geht: Vielleicht dem Gefühl sich ständig unter Druck zu fühlen und diesem ausweichen zu wollen, oder was sonst auch immer der Fall ist.

Endlos lange Monologe III

Wieder andere Patienten präsentieren in ihren Monologen Visionen der eigenen Großartigkeit und Einzigartigkeit ihres Erlebens. So intensiv, so erfrischend anders und originell, so feinsinnig und subtil nimmt überhaupt niemand die Welt wahr, wie der Redner, der sich gerne auch als Experte für jedes Lebensthema erweist. Eigentlich toll, so einem doch sehr einzigartigen Menschen gegenüber zu sitzen, würde sich nicht nach einiger Zeit dieses Gefühl bleierner Müdigkeit einstellen, an dem der Therapeut spätestens merkt, dass hier keine zwei Personen im Raum sind. Körperlich schon, nur nicht auf Augenhöhe, denn da ist einer, der einfach Zuhörer braucht und alle Aufmerksamkeit absorbiert, egal wer zuhört, egal was der andere dazu denkt und meint. Denn alles Wichtige, inklusive der letztgültigen Interpretation, weiß ohnehin der Redner, der sich in dem Gefühl eigener Wichtigkeit genügt. Halbgötter sind entsetzlich langweilig.

Es ist die an allen Stellen immer wieder durchschimmernde Asymmetrie, die hier verhindert, dass sich zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen. Der Therapeut kann das immerhin ansprechen, denn in der Therapie wiederholt sich nur in intensiverer Form, was in den Beziehungen des realen Lebens ohnehin stattfindet und so versuchen dem anderen zu vermitteln, dass Monologe noch kein Gespräch und keine Beziehung sind.

Sie tun das nur für Geld, nicht für mich

Bei den meisten therapierelevanten Erkrankungen geht es um ein zumeist unbewusstes Ausbrechen aus der Symmetrie. Der Symmetrie der Beziehung, dass sich hier zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen, aber auch der Symmetrie von psychischen Empfinden und realem Leben. Auch hier muss sich ein Gleichgewicht einstellen, oft ist der Aufhänger eine durchaus relevante Frage, wie die oben angesprochene, nach dem Geld, was der Therapeut bekommt. Das kann die Phantasie auftreten lassen, der Therapeut tue das alles nicht für den Patienten, sondern für Geld. Doch auch hier gilt, dass es kein entweder – oder, gibt.

Therapeuten machen natürlich ihre Arbeit, aber das schließt keinesfalls ein aufrichtiges Interesse am anderen aus. Das Motiv hinter der Frage könnte sein, dass man sich selbst für viel zu langweilig hält, als dass jemand sich ernsthaft für mich interessieren könnte oder aber, dass man selbst nie im Leben auf die Idee käme, sich das Gerede von anderen Menschen anzutun, ohne dass man sich dabei zu Tode langweilt. Immer wieder muss man klären, dass es Gleichgewichte im Leben gibt, die sich immer wieder auch verschieben, mal mehr auf diesem, mal mehr auf dem anderen Pol beruhen, doch die Grundregel ist, dass man versucht ein solides Ich zu errichten, was mit anderen erwachsenen oder reifen Ich kommunizieren kann, ohne Hemmungen zu haben und Entwertungen zu verwenden.