Kindheitsmuster erkennen: Oft denken wir „So bin ich halt“ – doch hinter vielen Verhaltensweisen stecken erlernte Überlebensstrategien aus der Kindheit. Viele Menschen beschreiben sich mit Sätzen, die auf den ersten Blick nach positiven Eigenschaften klingen: Stärke, Fürsorglichkeit, Intelligenz oder Friedfertigkeit. Und diese Dinge über sie werden auch stimmen. Doch manchmal kommt es auf die Formulierung an und welches Gefühl dahinter steht. In solchen Fällen entdeckt man oft noch etwas anderes: tief verankerte Überlebensstrategien aus der Kindheit. Diese Muster haben damals geholfen, in einem unsicheren Umfeld zurechtzukommen. Im Erwachsenenalter prägen sie Beziehungen, Selbstbild und Entscheidungen – manchmal auf heilsame, manchmal auf belastende Weise.

Kindheitsmuster: Prägung durch Kindheit

Unsere frühen Jahre sind entscheidend dafür, wie wir uns selbst und die Welt erleben. Kinder sind auf Zuwendung, Sicherheit und Anerkennung angewiesen. Fehlen diese Erfahrungen, entwickeln sie Schutzstrategien, um trotzdem emotional zu überleben. Das Nervensystem merkt sich, „was funktioniert hat“ – etwa Konflikte vermeiden, sich anpassen oder ständig für andere da sein –, und wiederholt dieses Verhalten ein Leben lang.

So entstehen Glaubenssätze wie: "Nur wenn ich nützlich bin, werde ich geliebt", oder: "Wenn ich keine Probleme mache, bleibe ich sicher." Diese inneren Überzeugungen wirken bis ins Erwachsenenalter, auch wenn das ursprüngliche Umfeld längst nicht mehr existiert.

Dadurch können aber auch Beschreibungen von scheinbar positiven Eigenschaften wie "stark", "hilfsbereit" oder "friedfertig" entstehen. Hinter diesen steckt jedoch nicht immer ein stabiler Persönlichkeitszug, sondern es kann eine früh erlernte Überlebensstrategie sein. Was einst nötig war, um schwierige Situationen in der Kindheit zu bewältigen, kann sich später wie ein fester Teil unserer Identität anfühlen. Dadurch entsteht der Eindruck, "so bin ich eben", obwohl es eigentlich ein antrainiertes Muster ist.

Typische Sätze – und was wirklich dahintersteckt

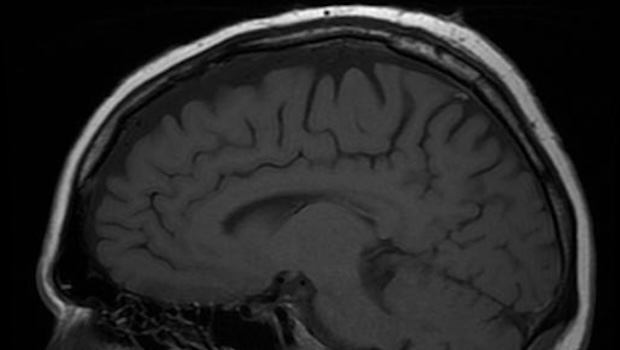

Manche Kindheitsmuster haben sich tief in unser Gehirn gegraben. © Jeffrey Hatcher under cc

Im Alltag äußern sich solche Muster oft in Selbstbeschreibungen, die auf Außenstehende sympathisch, stark oder intelligent wirken. In Wirklichkeit erzählen sie aber mitunter eine andere Geschichte:

Ich will keinen Streit.

Dieser Satz, den man über sich selbst sagen kann, hat natürlich absolut seine Berechtigung, denn fast niemand möchte Streit. Doch der Grad ist ein schmaler. Bis zu welchem Punkt mögen wir ein friedfertiges, harmonisches Miteinander und ab wann vermeiden wir, für uns einzustehen, obwohl es eigentlich wichtig wäre? In einem solchen Fall würde hinter der Aussage nicht bloße Friedfertigkeit oder das Harmoniebedürfnis stecken, sondern tatsächlich die Angst, dass jeder Konflikt gefährlich werden könnte.

Wer in der Kindheit erlebt hat, dass Auseinandersetzungen mit Liebesentzug, Wut oder Gewalt verbunden waren, lernt früh: Lieber den eigenen Standpunkt zurückhalten, als eine Eskalation riskieren.

Ich halte das schon aus.

Dieser Satz klingt nach Stärke und Belastbarkeit. Und auch hier ist es so, dass er bis zu einem gewissen Punkt für eine innere Kraft steht, für Resilienz und Zuversicht. Das sind alles positive Eigenschaften und Lebensansichten. Aber manchmal kann sich hinter einer solchen Einstellung auch der Hinweis auf eine alte Gewöhnung an Schmerz, Frustration oder Vernachlässigung verbergen. Halten wir eine Situation aus, weil wir wissen, dass es manchmal sein muss, und wir sie aushalten können oder halten wir sie aus, weil wir gelernt haben, Gefühle herunterzuschlucken? Und wie viel von solchen Situationen in welchem „Schwergrad“ muten wir uns selbst zu?

Eine solche Aussage kann folglich auch signalisieren: Meine Bedürfnisse zählen nicht, Hauptsache, ich funktioniere.

Ich bin immer für andere da.

Hier wird es schon deutlicher. Auf den ersten Blick wirkt dieser Satz fürsorglich und selbstlos. Aber auch dieses Maß hat seine Grenze. Wann wird Fürsorge zur Selbstaufgabe? Deshalb werden psychologische Fachkräfte auch bei Sätzen wie diesem hellhörig.

In der Tiefe verbirgt sich bei den Aussagenden oft die Angst, nicht geliebt zu werden, sobald man nicht nützlich ist. Viele Menschen, die diesen Satz sagen, haben als Kinder erfahren, dass Anerkennung an Leistung, Hilfe oder Anpassung geknüpft war.

Ich komme allein klar.

Klingt nach Unabhängigkeit und Selbstvertrauen, oder? Doch manchmal hört man regelrecht den Schmerz bei diesem Satz heraus. Wer früher gelernt hat, dass er sich auf Bezugspersonen nicht dauerhaft verlassen kann, kann in ein übermäßiges Unabhängigkeitsstreben geraten. Außerdem kann sich hinter dieser Aussage das frühere Kindheitsmuster verbergen: „Ich will niemandem zur Last fallen.“ Wer einst gelernt hat, dass eigene Bedürfnisse abgewertet oder ignoriert wurden, entwickelt lieber Selbstgenügsamkeit, als sich in Abhängigkeit von anderen zu begeben.

Ich muss alles genau durchdenken.

Das klingt nach Vernunft und Intelligenz. Für Menschen, die zu Entscheidungs-Schnellschüssen neigen, wirkt das geradezu beneidenswert. Wie also kann sich hinter „Wohldurchdachtem“ ein problematisches Kindheitsmuster verbergen? Auch hier entscheidet wieder das Maß, sozusagen „macht die Dosis das Gift“. Permanentes Analysieren kann ein Hinweis auf eine sehr hohe Wachsamkeit sein, das Nervensystem ist überaktiviert. Wenn Kinder nie das Gefühl hatten, sicher zu sein, lernen sie, jede Situation im Voraus zu analysieren, und versuchen, sie zu kontrollieren, um Gefahren zu vermeiden.

Im Erwachsenenalter kann ein solches Kindheitsmuster zu Durch- beziehungsweise Zerdenken führen und nicht zuletzt zu Stagnation auf dem Lebensweg und Problemen bei der Entscheidungsfindung.

Ich habe hohe Ansprüche an mich.

Klingt nach Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft, aber auch nach Druck. In vielen Fällen kann diese Aussage ein Ausdruck der Angst sein, nur durch Perfektion akzeptiert zu werden. Fehler zu machen oder schwach zu sein, wird dann gleichgesetzt mit dem Risiko, Zuwendung zu verlieren.

Ich will nicht zur Last fallen.

Dieser Satz wirkt wie Rücksichtnahme. Doch oft verbirgt er den Glauben: Meine Bedürfnisse sind weniger wert als die der anderen. Wer so denkt, hat meist gelernt, sich kleinzumachen, um nicht aufzufallen oder den Unmut auf sich zu ziehen.

Das Nervensystem und alte Schutzstrategien

Frühe Prägungen wirken wie unsichtbare Spuren – sie formen, wie wir die Welt sehen, handeln und Beziehungen gestalten. © Diego Pianarosa under cc

Psychologisch betrachtet sind diese Muster eng mit der Funktionsweise unseres Nervensystems verbunden. Gerät ein Kind in unsichere Situationen, aktiviert der Körper Überlebensmechanismen: Kampf, Flucht oder Erstarrung. Manche Fachleute nehmen noch die Unterwerfung als weitere Schutzstrategie mit dazu. Die Schutzstrategien können situativ und über das Leben hinweg variieren. Sie können auch parallel auftreten. Eine schließt die andere nicht aus. Es hat nicht jeder Mensch nur die eine Schutzstrategie. Oft zeichnen sich aber Tendenzen ab.

Kampf als Überlebensstrategie

Entsteht bei Kindern das Muster, in unsicheren Situationen zu „kämpfen“, können sich bei ihnen Verhaltensweisen wie Perfektionismus, übermäßige Selbstoptimierung oder ständiges Kämpfen um Anerkennung entwickeln. Sie sind bemüht darum, durch eine starke versuchte Kontrolle, zur Verbesserung ihrer Situation aktiv etwas beizutragen. Sie glauben, wenn sie sich nur genug anstrengen, könnten sie mit ihrem Verhalten das Verhalten anderer beeinflussen. Im Erwachsenenalter führen solche Kindheitsmuster mitunter in Beziehungen mit emotional unerreichbaren Personen, bei denen man um Zuneigung kämpfen muss, oder zu Burnout im Job und im täglichen Leben. Außerdem kommt es zu dem Gefühl eklatanten Scheiterns, wenn man nicht „von sich überzeugen konnte“ oder angeblich „nicht genug Leistung zeigen konnte“.

Kampf kann aber auch für impulsives Verhalten stehen. Man wähnt schnell überall Angriffe auf die eigene Person und meint, sich verteidigen zu müssen.

Flucht als Schutzstrategie

Flucht als Schutzstrategie bei Kindern äußert sich in Rückzug, Konfliktvermeidung oder auch übermäßiger Selbstständigkeit. Durch einen äußeren und inneren Rückzug vermeiden sie Nähe und intensive Gefühle, um nicht verletzt zu werden. Auch Konfliktvermeidung ist typisch: Streit oder Konfrontationen werden als gefährlich erlebt, sodass sie lieber schweigen, sich anpassen oder Diskussionen umgehen. Manche Kinder reagieren mit übermäßiger Selbstständigkeit, übernehmen früh Verantwortung und machen alles allein, um Kontrolle zu behalten und Enttäuschungen vorzubeugen.

Erstarrung als Flucht aus der Realität

Erstarrung führt oft dazu, dass Menschen Gefühle abspalten und nur noch „funktionieren“. Sie fühlen sich dann wie isoliert und nicht mehr vollständig anwesend in dieser Welt. Dissoziative Zustände oder Depressionen, bei denen man nichts mehr fühlt, aber auch Angst-Erstarren könnte man diesem Bereich zuordnen. Auch ein Abstumpfen von Gefühlen und ein nach außen hin kaltes emotionales Auftreten kann für innere Vereisung stehen.

Unterordnen als Überlebensmodus

Unterordnen als Überlebensmodus bedeutet, dass ein Mensch seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zurückstellt, anderen oft zuspricht und ihnen den Vorrang einräumt. Oft entsteht dieses Muster in der Kindheit, wenn das Anpassen und Gehorchen der einzige Weg war, Anerkennung oder Ruhe im Umfeld zu sichern. Im Erwachsenenalter zeigt es sich dann darin, dass man ständig Harmonie wahren will, selten „Nein“ sagt und eigene Wünsche kaum ernst nimmt. Kurzfristig vermittelt das Unterordnen Stabilität, langfristig führt es jedoch häufig zu innerer Erschöpfung, Unzufriedenheit und dem Gefühl, nicht wirklich man selbst zu sein.

Das Nervensystem hat diese Strategien einst abgespeichert, um Sicherheit zu schaffen. Heute wirken sie weiter, solange sie nicht bewusst gemacht werden.

So bin ich halt vs. So habe ich gelernt zu überleben

Erst durch Reflexion, Selbstbeobachtung und wahlweise therapeutische Unterstützung wird deutlich: Es handelt sich nicht um angeborene Eigenschaften, sondern um erlernte Überlebensstrategien. Diese Erkenntnis kann schmerzhaft sein – aber sie eröffnet auch die Möglichkeit zur Veränderung. Denn was einmal gelernt wurde, lässt sich auch wieder hinterfragen und anpassen.

Wege zur Veränderung

Im Erwachsenenalter hinterfragen wir oft alte Kindheitsmuster, die hinderlich für unseren Lebensweg sind. © René Schröder under cc

Alte Kindheitsmuster lassen sich nicht über Nacht ablegen. Sie sind tief in unserem Nervensystem verankert und oft unbewusst wirksam. Doch mit Geduld und bewusster Auseinandersetzung können wir lernen, neue Wege zu gehen.

1. Bewusstwerden und Selbstreflexion

Der erste Schritt ist, die eigenen Sätze und Gedankenmuster zu erkennen. Notiere dir typische Formulierungen wie „Ich darf keinen Ärger machen“ oder „Ich muss alles genau durchdenken“. Frage dich: Aus welchen Erfahrungen aus meiner Kindheit könnte sich diese Annahme begründen? Welche Motive und Gefühle stehen dahinter, etwa eine starke Angst vor Kontrollverlust oder Ablehnung?

2. Gefühle zulassen

Im Grunde steckt hinter nahezu jedem solcher hinderlichen Glaubenssätze ein verdrängtes Gefühl: Angst, Scham, Einsamkeit oder Traurigkeit. Sie stehen in einem engen Zusammenhang mit vernachlässigten Bedürfnissen wie zum Beispiel soziale Angebundenheit, Anerkennung, Selbstwerterhöhung und Autonomie. Diese Gefühle und Bedürfnisse durften in der Kindheit vielleicht keinen Platz haben.

Im Erwachsenenalter können sie Schritt für Schritt zugelassen werden – durch bewusstes Innehalten, sukzessive Veränderungen von Gewohnheiten und einem sicheren Gesprächskontext in stabilen sozialen Beziehungen. Gefühle wahrzunehmen heißt, sie ernst zu nehmen und anzuerkennen. Sie sind eine völlig normale Empfindung und Reaktion auf deine damalige Situation.

3. Innere Kind-Arbeit

Ein hilfreicher Ansatz ist, sich das eigene „innere Kind“ vorzustellen – die jüngere Version von uns selbst, die diese Strategien entwickelt hat. Statt das alte Verhalten abzuwerten, können wir dem inneren Kind heute geben, was es damals gebraucht hätte: Trost, Verständnis, Anerkennung. Diese liebevolle Haltung schafft eine innere Basis für Veränderung.

4. Neue Erfahrungen sammeln

Alte Muster lassen sich nur lösen, wenn wir neue Erfahrungen machen. Wir müssen spüren und erfahren, dass es anders ist und sein kann. Dass wir anders empfinden können. Dass wir unser Leben anders gestalten können. Dafür helfen uns kleine Schritte im Alltag wie beispielsweise:

- Einmal bewusst „Nein“ sagen, wenn man etwas nicht möchte. Wir werden merken, dass eigentlich gar nichts Dramatisches passiert. Gesunde, reife Menschen werden unsere Grenzen akzeptieren.

- Jemanden um Hilfe bitten, auch wenn es schwerfällt. Wir werden feststellen, viele Menschen helfen uns gern. Es ist eigentlich gar kein so großer Aufwand für sie – vor allem, weil du ihnen auch oft hilfreich zur Seite stehst.

- Eigene Bedürfnisse aussprechen, statt sie herunterzuschlucken. Wir können und dürfen und sollten für uns einstehen.

Solche Mini-Experimente zeigen dem Nervensystem: Es ist heute sicher, ich darf etwas Neues ausprobieren.

5. Grenzen setzen und üben

Viele Menschen mit alten Anpassungsmustern tun sich schwer damit, Grenzen zu ziehen. Doch Grenzen sind ein gesunder Ausdruck von Selbstfürsorge. Sie können geübt werden, indem man klare Aussagen trifft: „Heute habe ich keine Zeit“ oder „Das möchte ich nicht.“ Anfangs kann sich das ungewohnt anfühlen – mit der Zeit wird es natürlicher.

6. Körperarbeit und Regulation des Nervensystems

Alte Muster sitzen nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper. Methoden wie Yoga, achtsames Atmen, progressive Muskelentspannung oder Somatic Experiencing helfen, das Nervensystem zu beruhigen. Wenn der Körper Sicherheit spürt, fällt es leichter, alte Strategien loszulassen.

7. Selbstmitgefühl entwickeln

Viele Betroffene verurteilen sich, sobald sie ihre Muster erkennen: „Warum bin ich so schwach?“, oder: „Ich müsste doch längst darüber hinweg sein.“ Hier hilft Selbstmitgefühl. Statt sich selbst zu kritisieren, darf man anerkennen: Diese Strategien haben einst geholfen. Sie verdienen Wertschätzung und Geduld – auch wenn sie heute hinderlich sind.

8. Unterstützung annehmen

Manche Muster sind so tief verankert, dass sie allein schwer zu verändern sind. Psychotherapie, Coaching oder Selbsthilfegruppen können einen sicheren Rahmen schaffen, in dem neue Erfahrungen möglich werden. Schon das Erleben: „Ich darf sein, wie ich bin, ohne etwas leisten zu müssen“, kann ein heilender Gegenpol zu alten Kindheitsprägungen sein.

Am Ende steht die Erkenntnis: Wir sind mehr als unsere Kindheitsmuster und Überlebensstrategien. Und wir können Schritt für Schritt lernen, nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu leben.

Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, Protokollierung der Anmeldung und deinen Widerrufsrechten erhältst du in unserer Datenschutzerklärung.